一貫した診療体制で乳がんの早期発見・治療

乳がんは日本女性の9人に1人がかかるとされる時代。『くまもと乳腺外科病院』は乳がん治療を通じて、

「乳がんで命を落とす人をゼロにする」という大きな目標に挑戦している。同院の取り組みや患者に寄り添う診療について話を聞いた。

一人ひとりに寄り添った

乳がん治療を提供

乳がんの発症率は年々上昇している。公益財団法人がん研究振興財団の「がんの統計2024」によれば、2019年には約10万人が乳がんと診断された。女性の9人に1人がかかる計算で、50〜60代を中心に、70代以上や30代での罹患(りかん)率も増加している。晩婚化や出産年齢の上昇、欧米型の食生活などがその要因とされている。

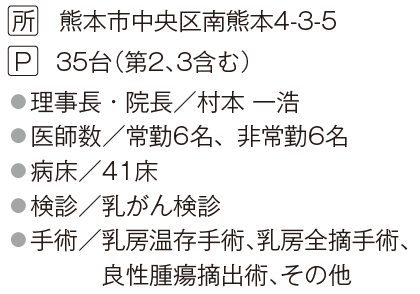

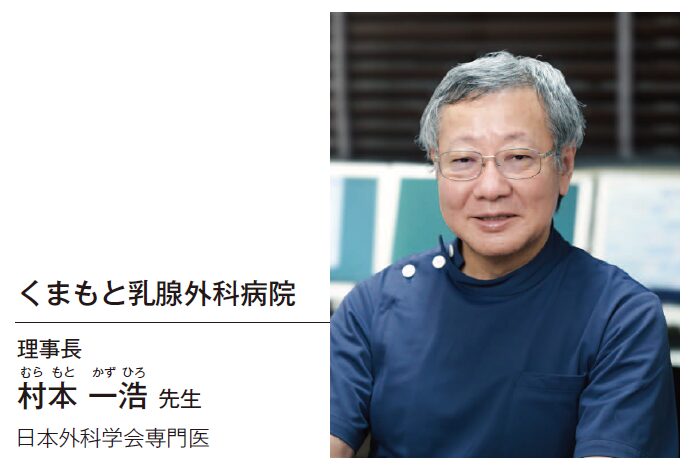

『くまもと乳腺外科病院』は、熊本市に拠点を置く乳腺疾患の専門医療機関。もとは乳腺と消化器疾患を扱う病院として運営していたが、2025年1月から乳腺疾患に特化した診療に移行。年間約400件以上の手術を手掛け、「乳がんで命を落とす人をゼロにする」という理念のもと、診断から治療、術後のフォローアップまで、一貫して行う体制を整えている。同院は「患者中心の医療」「最新医療技術の提供」「チーム医療の推進」という3つの基本方針を掲げている。患者中心の医療とは、乳がんと向き合う患者一人ひとりの価値観を尊重し、納得のいく治療選択を支援すること。最新医療技術の提供においては、高度な診断機器の導入に加え、遺伝子検査や個別化治療にも力を入れ、最適な医療を提供する。

また、チーム医療の推進では、専門医・看護師・薬剤師・栄養士など多職種が連携し、患者の治療と生活を包括的に支えている。これらの方針に基づき、患者が安心して治療を受けられる環境づくりを徹底している。力を入れているのが、精度の高い診断。新型マンモグラフィ〝トモシンセシス〞や超音波組織弾性映像装置エラストグラフィ、64列マルチスライスCTなどを導入し、より正確で迅速な診断を可能にしている。これらの検査によりがんの性質や進行度を把握し、患者ごとに適格な治療方針を提案することができる。

また、手術前に抗がん剤治療を行うことで、腫瘍を縮小させ乳房温存術を可能にするケースも増えている。がんの進行度や性質によっては、術前治療が乳房を残す選択肢を広げることにもつながっている。こうした最新の治療法を取り入れながら、患者に寄り添った医療を提供している。

豊富な経験を生かした

乳腺外科の病理診断

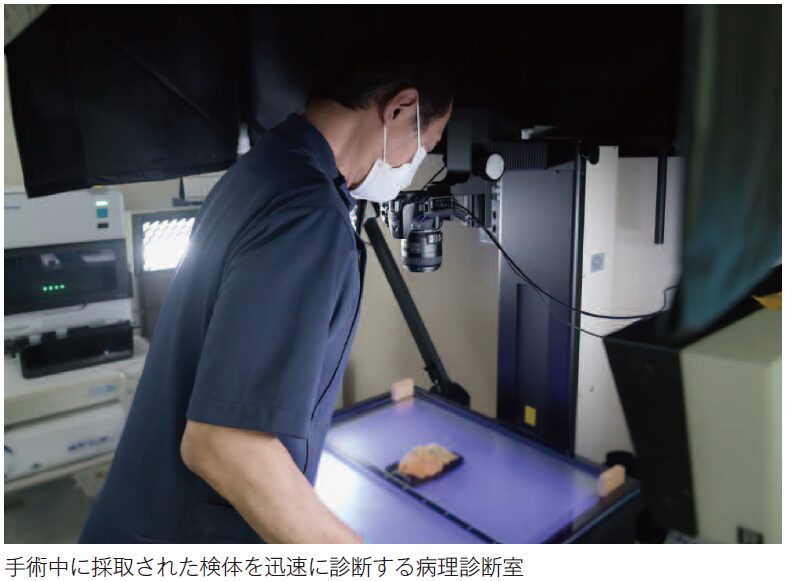

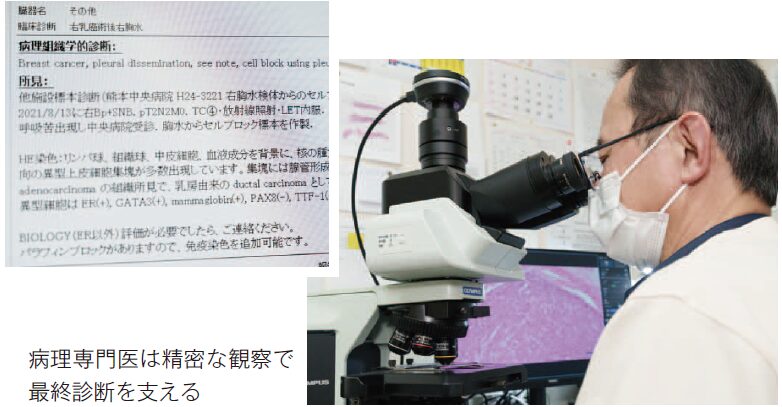

乳がんの診断において欠かせない役割を果たすのが「病理診断」。視触診やマンモグラフィ、超音波、MRIといった画像診断は乳がんの可能性を探る有効な手段だが、最終的にがんであるかを確定するためには、患者から採取した細胞や組織を顕微鏡で観察し、良性か悪性かを判断する「病理診断」が必要不可欠だ。この病理診断の結果が、その後の治療方針を大きく左右する。『くまもと乳腺外科病院』では、手術室に隣接した病理室・病理診断室を新設。これにより、手術中に採取した検体をすぐに病理診断医が確認できる体制が整い、迅速な診断が可能となった。その利点の一つが、手術中に行われる「センチネルリンパ節生検」。この検査では、わきのリンパ節ががんに侵されているかを確認するために採取した検体を手術中に短時間で診断し、必要な範囲のみリンパ節切除を限定することができる。患者への身体的負担を軽減し、再手術のリスクを大幅に低減する。

病理診断医が院内にいることで、医師との情報共有がスムーズに行われる点もメリットにつながっている。診断が困難な症例や治療方針に迷う場合でも、日々顔を合わせることで細やかな相談が可能となり、治療の質が向上する。有馬信之病理診断医によれば、「乳がんは他のがんと比べても病理診断が難しい」とのことだ。その理由として、乳がんには正常細胞に類似したがん細胞が多くみられ、誤診につながる可能性がある。そのため、豊富な症例数と経験が病理診断医に求められる。有馬病理診断医は、これまで多くの乳がん症例を診ており、九州でもトップクラスの経験を持つ。

また、チーム医療も重視している。外科医、病理診断医、看護師、遺伝カウンセラーなど、さまざまな専門職が連携して、患者一人ひとりの状況に応じた最適な治療を提供している。定期的にカンファレンスを開催し、全ての症例について情報を共有。診断や治療方針の整合性を図っているのも大きな特長だ。乳がん治療において病理診断は「目に見えない裏方の仕事」だが、患者の命と生活の質を守る重要な役割を果たしている。

検査を通じて

未来の健康を守る

乳がん全体の7〜10%は「遺伝性乳がん」とされている。そのうちの半数以上は、BRCA1またはBRCA2という遺伝子の異常によるもので「遺伝性乳がん、卵巣がん」と診断される。一般的な乳がんと比較して、①若年での発症が多い②乳房内で再発する可能性が高い③対側の乳房にも発症するリスクが高い④卵巣がんやすい臓がんを合併するリスクの可能性があるといった特徴を持つ。

こうした背景から「遺伝性乳がん、卵巣がん」は治療だけでなく、再発予防や他の部位への発症リスクを見据えたケアが重要となる。そのため『くまもと乳腺外科病院』では、遺伝カウンセリング外来を設置し、患者一人ひとりに丁寧な対応を行っている。乳がんと診断された場合、医師はまず患者の家族歴を確認する。親やきょうだい、祖父母など3親等以内に乳がんや卵巣がんもしくはすい臓がんの既往がある場合、「遺伝性乳がん、卵巣がん」の可能性を検討。条件を満たせば保険適用でのBRCA½の遺伝学的検査が提案される。

「遺伝性乳がん、卵巣がん」の検査結果が陽性の場合、患者にはいくつかの選択肢が提示される。例えば、通常では部分切除が可能である場合でも、乳房内再発のリスクを考慮して乳房全切除術を検討する。また、卵巣や卵管にもがんのリスクがあるため、これらを予防的に切除する選択肢もある。近年では、ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリー氏が予防的乳房切除を選択したことでも話題になり、関心が高まっている。こうした予防的手術は、乳がんや卵巣がんの発症リスクを低減したり、場合によっては寿命をのばす効果があることがデータで示されている。ただし、予防的手術を行うか否かは患者の価値観やライフスタイルに大きく左右されるため、十分な情報提供と丁寧なカウンセリングが行われる。

一方で、まだ乳がんを発症していない人でも遺伝カウンセリングを受けることが可能だ。ただし、現時点ではこのケースは少なく、乳がんと診断された患者を対象としたカウンセリングが中心となっている。同院では家族歴が気になる人が相談しやすいよう、公式ウェブサイトに家系図記入用紙を公開。これを事前に記入して持参することで、診療をスムーズに進めることができる。「『遺伝性乳がん、卵巣がん』と分かったとき、それをどう受け止め、どのように生きていくか…。私たちはそういった患者さんそれぞれの考え方に寄り添います」と渡邉すぎ子遺伝性腫瘍専門医は語る。検査結果が陽性であったとしても、予防的手術を選ばず、定期的な経過観察や通常の乳がん検診を継続するという選択肢もある。同院では、患者が納得のいく形で自身の健康管理に役立てられるよう、寄り添ったサポートを提供している。

患者に寄り添う

抗がん剤治療の進化

乳がん治療の中でも抗がん剤治療〝ケモテラピー〞は、多くの患者にとって避けて通れない治療の一つである。しかし、抗がん剤治療に伴う副作用、特に吐き気や倦怠感などが治療を継続において大きな負担となることはよく知られている。そこで、『くまもと乳腺外科病院』が提唱しているのが〝ケモトピア〞という理念だ。抗がん剤治療(ケモテラピー)と理想郷〝ユートピア〞を組み合わせたこの言葉には、副作用を最小限に抑え、患者が安心して治療を継続できる環境を整えるという思いが込められている。

ケモトピアの実現において重要な柱となるのが「支持療法」の充実である。抗がん剤治療を続ける中で現れる副作用に対し、適切に対処することが治療の成功には欠かせない。たとえば、吐き気に対しては専用の制吐剤が処方され、発熱には迅速な対応が取られる。患者の状態を細かく観察しながら副作用を軽減するための治療を並行して行っており、これが治療継続率の向上につながっている。

また、患者のライフスタイルに配慮した支援にも力を注ぐ。抗がん剤治療中に髪が抜けることへの不安を軽減するための帽子やウィッグの情報提供、乳房切除後に使用できるおっぱいパッドの裁縫教室など、身体的かつ精神的なケアも重要視している。近年では、乳がんのタイプに応じた治療薬が次々と開発されており、治療の選択肢は飛躍的に広がっている。

たとえば、HER2陽性乳がんに効果的な分子標的薬や、トリプルネガティブ乳がんに使われる免疫チェックポイント阻害薬などがその一例だ。これらの新しい薬剤は、従来の治療に比べて治療効果が高いだけでなく、患者の生活の質(QOL)を向上させる可能性もある。一方で、これらの薬剤の副作用については注意が必要であり、患者に事前に十分な説明を行い治療を進めている。

村本院長は「抗がん剤治療は苦しいというイメージが強いかもしれないが、治療を継続できれば、長期生存を目指すことができる」と語る。抗がん剤治療の負担が少しでも軽くなるよう、医療スタッフ全員が一

丸となって支援に取り組んでいる。

医療法人社団世安会 くまもと乳腺外科病院