CASE02 胃がん(集学的がん治療)

胃がんの有効かつ標準的な治療が手術。しかし手術によっては合併症や後遺症が残ることもある。

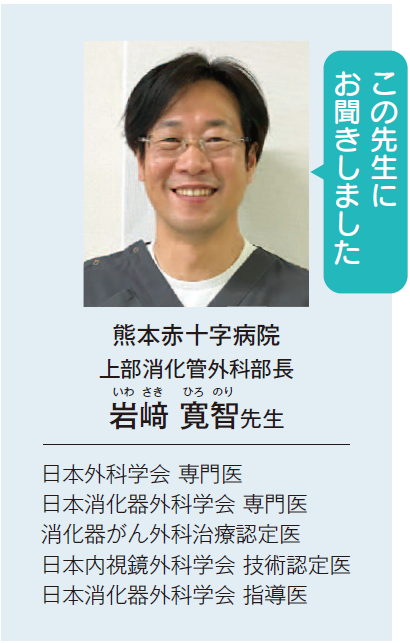

患者への負担が少ない低侵襲手術といわれる「腹腔鏡手術」「ロボット手術」の治療に力を入れる、岩﨑寛智先生に話を聞いた。

集学的がん治療で手術を

あきらめない!

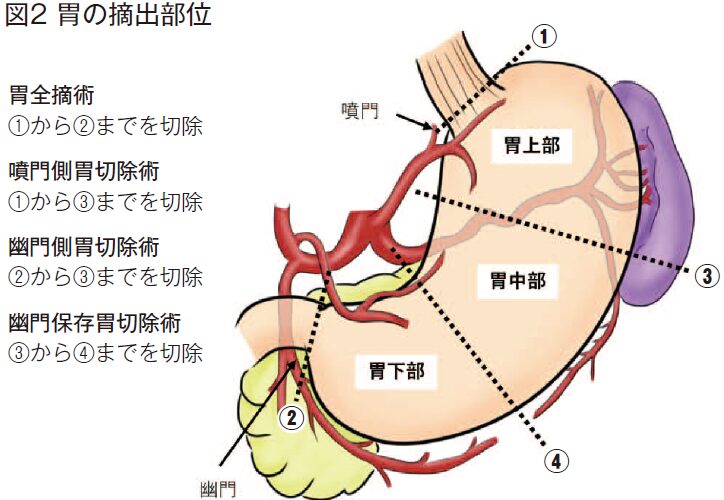

日本における胃がん発生の大部分がピロリ菌感染と言われている。しかし、除菌をしたとしても、胃カメラなどの定期検診が必要だ。※2020年に日本全国で胃がんと診断されたのは約11万人、2021年以降は毎年約13万人と横ばいである。胃がん治療は、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット手術の3つに大別される。熊本赤十字病院では早期がん・進行がんに関わらず、できるだけ腹腔鏡手術とロボット手術の低侵襲手術にこだわっている。治療効果や安全性においてロボット手術(前項参照)は有効だというデータがあり、同院では2023年には9割を占めている。

開腹手術と腹腔鏡手術では、1年後の筋肉量が全然違う。長期療養による体力や筋力低下を可能な限り予防するため、術後の早いうちから歩行を促し、早期の日常生活へ復帰をめざす。若年層は概ね問題なく日常生活へ復帰可能であるが、残念ながら高齢者の中には手術前の状態まで生活レベルが改善されない人もいる。「全国統計からも術後1〜2か月で10〜15%体重が減少します。胃切除術は、ただでさえ食事摂取量が低下するなどの生活の質を低下させる手術であるため、筋力の低下により生活の質の低下を起こさせないよう、つまり可能な限り元の生活に戻れるようサポートがしたい。そのため、術後の筋肉量が減少しにくいと言われている低侵襲手術を積極的に行っています。また、他業種と協力して栄養指導、リハビリテーションにも力を入れています」と岩崎先生。

手術は胃を切るだけでなく、リンパ節の可能性を考慮して全例でリンパ節郭清(切除)を行う。切除不能な人に対する「コンバージョンサージェリー」とは、化学療法や放射線などでがんのステージを下げ、切除できる段階になったら積極的に外科手術を行うもの。岩﨑先生は「若い方に限られますが、できるだけ手術を諦めません。胃がんはかつて〝不治の病〞でした。しかし、現在は検査による早期発見や早期治療、有効的な治療計画によって治る病気になってきています。手術をした患者さんが可能な限り元の生活に戻れるよう、最善の治療を届けたいですね」と、岩﨑先生は患者の負担の少ない低侵襲手術にこだわる理由を語ってくれた。

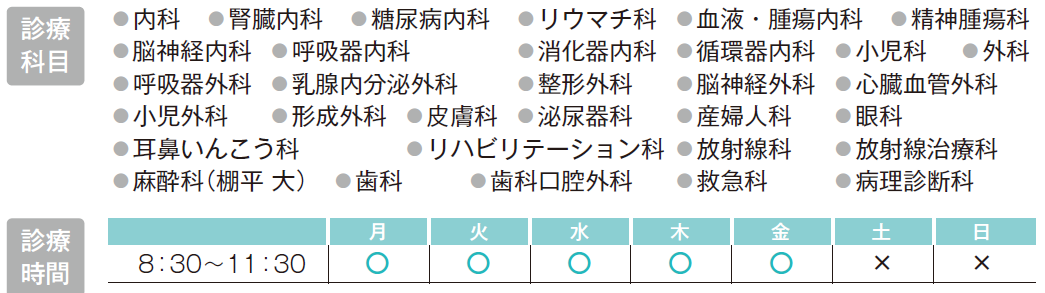

日本赤十字社 熊本赤十字病院

※救命救急センターは24時間体制

インフォメーション

24時間365日、小児から妊産婦・高齢者まで全ての患者さんに対応しています。

当院は県の基幹災害拠点病院であり、地域がん診療連携拠点病院です。