CASE06 心房細動

私たちの心臓は、平均で1分間に60〜100回の心拍を繰り返す。

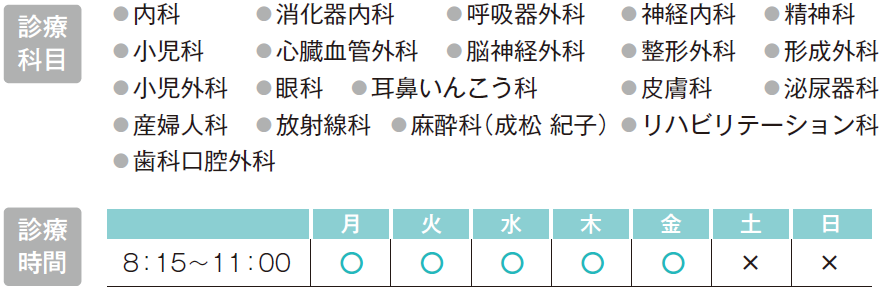

ところが一定のリズムが壊れ、心房が無秩序に電気活動をしてけいれんを起こし、脈が乱れる。これが心房細動といわれる不整脈である。手首に指を当て脈拍を測った経験は誰しもある。最も身近な健康医学の端緒である心房細動について、『熊本労災病院』第三循環器内科部長の川上和伸先生に聞いてみた。

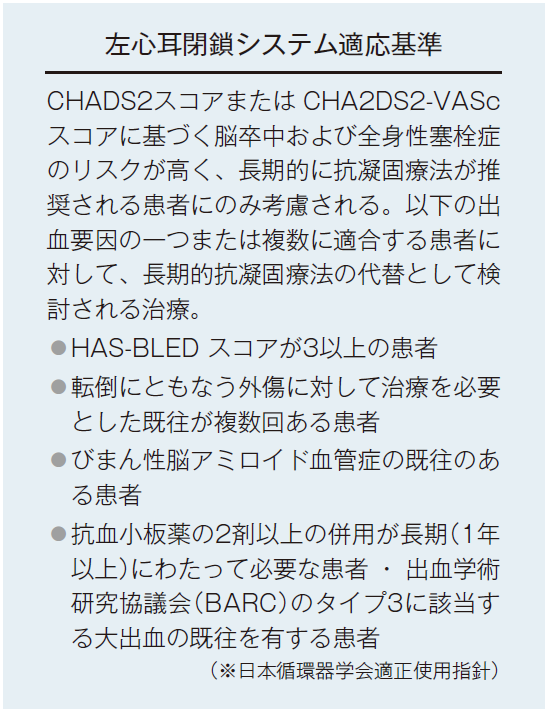

心房細動で左心耳に血栓できやすいことが

梗塞のリスクを高める

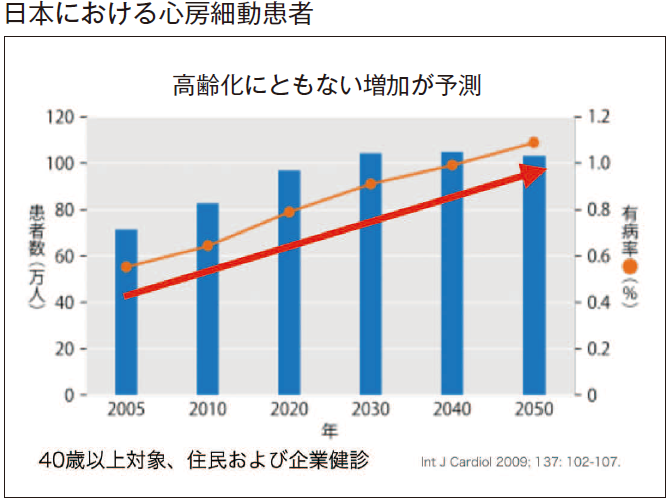

心房細動と呼ばれる不整脈は、最初はときどき起こる発作性と呼ばれる状態だが、放置すると不整脈が続く持続性へと進行する。男女比では男性に多い傾向があり、高齢者に多く見られることから、「心臓の老化現象」と捉えられている。 「動悸、めまい、息切れ、不快感で気づく方もいらっしゃいますが、まったく症状を訴えない方もいらっしゃいます」と話すのは、『熊本労災病院』の川上和伸先生。

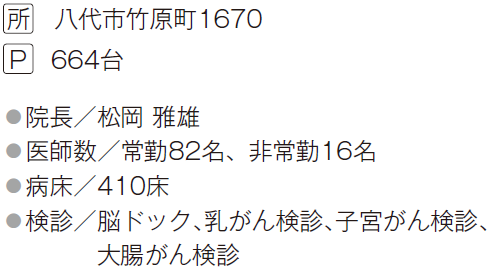

同院は、熊本県南地区、鹿児島県北では数少ないカテーテルアブレーションが実施できる不整脈心電学会認定不整脈研修施設で、近年は年間約180例の頻脈性不整脈患者の治療を行っている。 「心房細動自体は、直ちに命に関わる疾患ではありませんが、放置すると、しばしば心原性脳梗塞症や心不全発症につながる不整脈です。そのため早期に発見したい不整脈です」。心原性脳梗塞症は脳梗塞の一つで、脳梗塞の約3割を占め、発症すると血流が途絶えた箇所の脳細胞が壊死を起こし、重症化するのが大きな特徴。

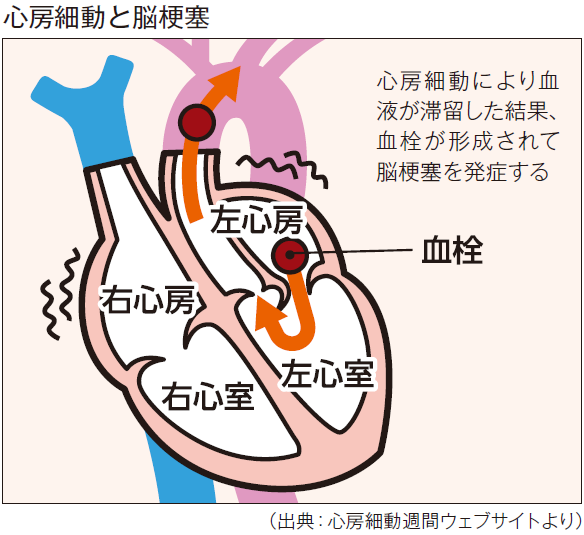

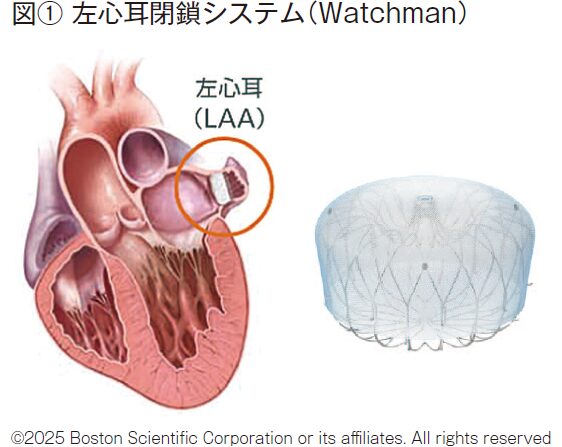

心房細動は、心臓の上部にある2つの 部屋(心房)が小刻みで不規則な拍動(細動)をする不整脈のこと。それによって、 心臓の左心房にある左心耳内に血液が滞留を起こす。その滞留で血栓が形成され、それが心臓から剥がれて、動脈を通って脳に達して脳梗塞を発症する。「心房細動の患者さんには、脳梗塞の予防に対する抗凝固療法が重要になります」と川上先生は話す。一方で、抗凝固薬を飲んでも、体が楽になったり、症状が良くなったりするといった実感はない。そのため、飲み忘れたり、服用を中断したりといった患者も少なくない。また、出血しやすい状態になるというリスクを生じるのが長年懸念される課題だった。

体への負担の少ない

カテーテルアブレーション

心房細動による症状が強い場合、薬物治療が無効な場合、心房細動による心不全等の合併症を起こしている場合等は、 カテーテル治療(カテーテルアブレーション)を行う。足の付け根の太い血管から細い管を心臓まで持っていく。心房細動の原因となる異常な電気シグナルが伝わらないように、心房筋の表面を、やけど状態、または凍傷状態にしてシグナルが伝わらないようにする焼灼(しょうしゃく)治療である。カテーテルアブレーションの対象疾患は頻脈性不整脈だが、心房細動が約70%を占める。 また、心房細動は生活習慣病が原因の一つとされ、特に睡眠時無呼吸症候群との関連が指摘されている。同院では心房細動で治療を受ける患者に対し、治療効果を高めるため、合併している睡眠時無呼吸症候群も合わせて検査、治療を行っている。

「左心耳閉鎖デバイス」から

最新の「PFA治療」

「心房細動の患者さんは抗凝固療法が非常に重要となります。ただ、出血などの合併症から長期間の抗凝固薬の使用が難しい患者さんもいて、その場合、適応があれば経カテーテル的左心耳閉鎖術 (Watchman ウォッチマン)という新たな治療法を行っています」と川上先生。同院は昨年4月、県南でいち早く実施認定施設のライセンスを取得、導入が始まったばかり。では、「経カテーテル的左心耳閉鎖術」とは、具体的にどういった手術なのだろうか。心原性脳塞栓症を発生させる心臓由来の血栓の90%が左心耳で形成される。簡単に言えば、最も血栓のできやすい左心耳にふたをしてしまうのが経カテーテル的左心耳閉鎖術である。手術自体は、開胸手術をする必要がなく、そけい部(足の付け根)の静脈から細い管(カテーテル)を通し、図①のような専用の器具(左心耳閉鎖デバイス)を留置する。500円硬貨ほどのサイズで、左心耳を塞いだ後は内皮化が進み、永久に閉鎖してしまう。全身麻酔となる手術で、約1時間半から2時間程度。X線透視とエコー画像を見ながら左心耳入り口部に左デバイスを留置。術後翌日から歩行可能となる。

さらに同院では、現在左心耳閉鎖デバイスやアブレーションといった治療を行うことができるハイブリッドカテーテル治療室を含む新棟が建設中で、それに先立ち2025年4月から パルスフィールドアブレーション(PFA)治療も開始される。PFAとは、パルス状の電圧を心臓に与えることで、心筋細胞に穴を開け、細胞死を引き起こす治療法。組織により閾値が異なるため、心臓周辺に存在する心臓外組織(食道や神経など)に影響を及ぼすことがなく、心筋を特異的に焼灼ができ、心臓外への合併症が軽減するという。また、心房細動患者には心不全合併患者も多く、アブレーションのみでは終わらず、心臓リハビリテーションおよび心不全療養の充実を図るため、外来および病棟に心不全療養指導士の資格を有する専任看護師1名を配置している。

「心臓の病気は、自己検脈で異状に気づくことも可能です。脈がバラバラだったり、ちょっと動くだけで脈拍を速く感じたりなど、 少しでも気になったら専門の医療機関にご相談ください」という川上先生。ご自身もアップルウォッチで日々セルフチェックを欠かさない。こうした日頃の心掛けが、命を守る大切さなのである。

(独)労働者健康安全機構 熊本労災病院