CASE11 めまい

「めまい」は診断も治療も難しい症状だが、近年研究が進み、不明だった原因も解明されてきた。

不登校の一因がめまいにあるなど様々な情報を日本めまい平衡医学会認定めまい専門会員である松吉先生に聞いた。

新型の機器を備えた

めまい専門クリニック

松橋耳鼻咽喉科・内科クリニックは、熊本大学病院耳鼻咽喉科助教を経て松橋町の通称〝きらら通り〞に開業した松吉秀武理事長は、日本めまい平衡医学会認定めまい専門会員であり、同学会認定のめまい相談医でもある。

同院ではめまい検査にVR(バーチャルリアリティー)を用いてめまいの原因を検査できるREEVEER PitEye(Parafeed社製)、全身用16列マルチスライスCTスキャン、ABR(聴性脳幹反応・小児難聴の検査)、高気圧酸素療法装置など大学病院レベルの医療機器が多数揃っている。一般的に、めまい症状で内科などを受診すると、頭部CT検査などが行われる傾向にある。

しかし松吉院長は、「めまい疾患の初診時で重要なのは、眼球の動きです。費用もかさみ、頭部被ばくを受ける頭部CT検査は、ほとんど必要ありません。まずは耳鼻科を受診してほしいですね」と語る。同院では赤外線CCDカメラを装着して、目の動きをモニターで即時チェック。グラフとして表示されるので、患者の負担を最小限にして、的確な診断を行える。

めまいの原因は

約6割が内耳

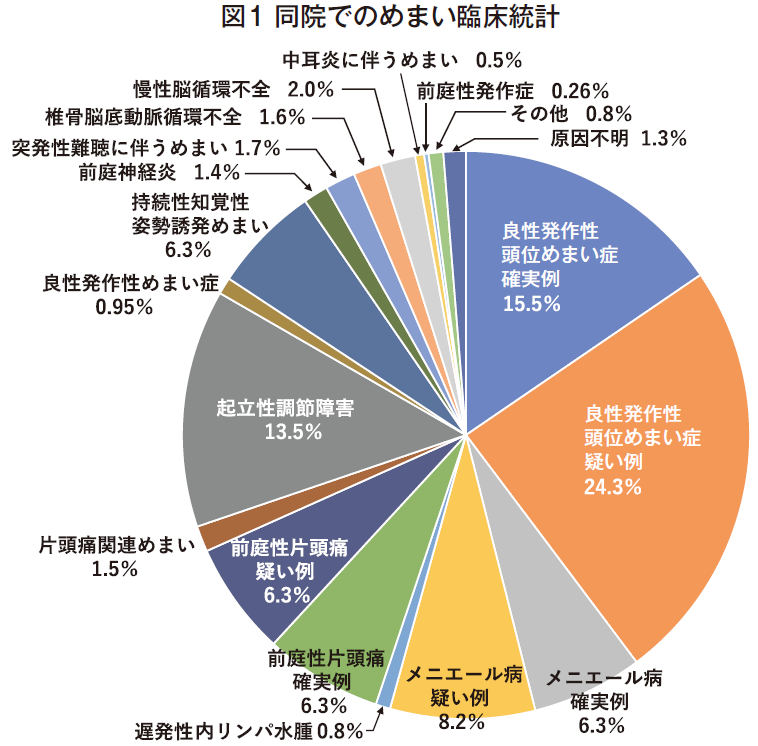

同院が1 年間(2 0 2 3 年3 月〜2024年2月)に手掛けためまい患者は、1565例にものぼる。その内訳を、「めまい平衡医学に関する国際学会」での診断基準に基づいて調査した同院のめまい臨床統計を見てみよう(図1)。多いのが「良性発作性頭位めまい症」であり、確実例・疑い例を合わせて、めまいの4割を占めている。

めまいの症状でよく知られるのが「メニエール病」だ。それに遅発性内リンパ水腫(高度難聴にかかった後に長期間経過し、メニエール病と同様に内耳が水ぶくれのようになる疾患)も合わせた「メニエール病類縁疾患」が15・3%だった。これらはすべて内耳を原因とする「末梢性めまい」であり、全めまい症例のうち58・9%を占めていた。原因が耳ではなく脳にある「中枢性めまい」は、同院では3.7%であった。

原因・治療法が発見された!

起立性調節障害が

不登校の一因⁉

「めまい平衡医学に関する国際学会」でも約10%を占める「血行動態性めまい」が、いわゆる「起立性調節障害」だ。近年、お子さんが朝から起きにくい原因となる病気として、よく知られるようになった。立ちくらみ・頭痛・不眠・全身の倦怠感・食欲不振・集中力の低下など症状は様々。原因は交感神経と副交感神経のバランスが悪いことや、遺伝やストレスなどがある。遅刻や不登校の原因の一つとも考えられているが、決して怠けているわけではない。脳への血流が悪くて起こる症状だ。

同院では高性能な指で測定する持続血圧測定機を2025年2月に導入。ベッドに横になったまま血圧を測り、その後ベッドが動いて自動的に立ち上がるが、その瞬間に血圧がボンと上がる・下がる・ジワジワ上がるなど、様々なパターンを正確に測定でき、診断に役立つ。患者さんは、体調が悪い時に寝たり立ったりと動く必要がない。本症の分類として、主に「起立直後性低血圧」、「体位性頻脈症候群」、「遷延性起立性低血圧」があるが、機械によって正確に診断し、適切な治療をすることができる。お子さんの場合は、特に睡眠障害に対する追加治療が必要な時もある。水分補給や運動などの治療法に加え、薬や予防アイテムもあるので、不登校の場合、耳鼻科も選択肢の一つに加えたい。

広く認知されていない

「前庭性発作症」

お子さん特有のめまい疾患で、片頭痛が背景にあると考えられている「良性発作性めまい症」は約1%。「持続性知覚性姿勢誘発めまい」が6.3%。「前庭性発作症」が0・26%だ。「前庭性発作症」は2016年に診断基準が策定され、今まで知られていなかった病気だ。脳幹部から出ている聴神経が血管に圧迫されて発症する。めまい発作が突然起こり、1分以内という短時間で強い回転性または非回転性のめまい発作を繰り返す。一般的なめまい薬では効果が薄いが、原因がわかったため治療薬もある。病名がまだ知られていないため、見過ごされることも多い。

同院では、他に「高血圧によるめまい」3例。「脊柱管狭窄症によるめまい」2例、「薬剤性めまい」、「不整脈によるめまい」、「貧血によるめまい」、「脱水によるめまい」が1例ずつ。つまり原因が耳でも脳でもない「その他のめまい疾患」が、合計36・1%。最後に、原因不明が1.3%であった。

めまいは頻度が重要!

治療しやすい

「良性発作性頭位めまい症」

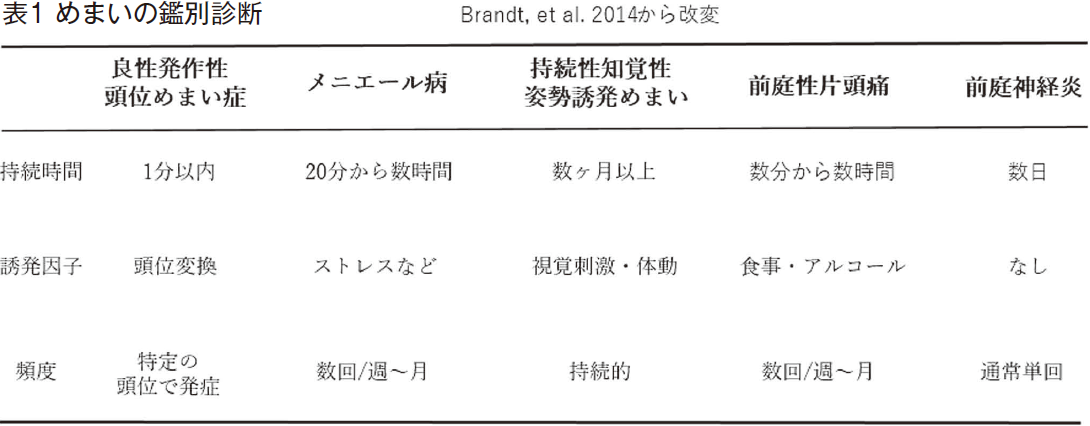

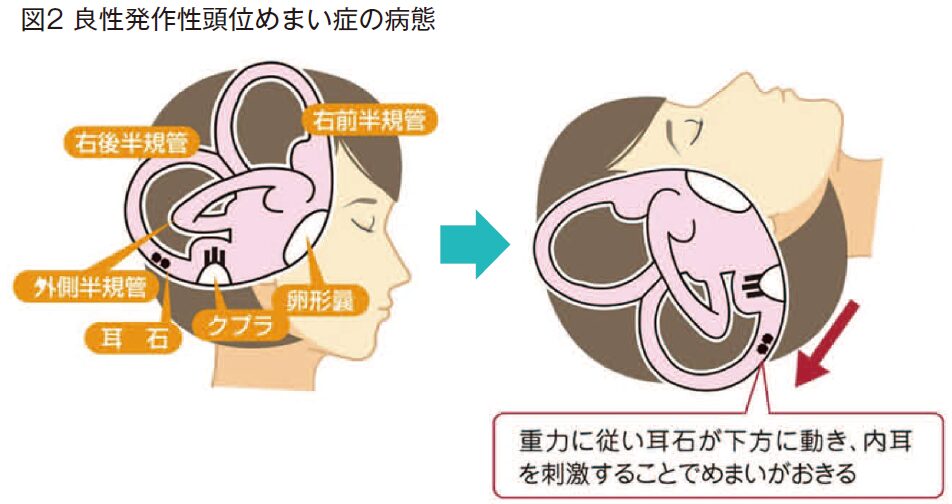

「めまい平衡医学に関する国際学会」での診断基準は、持続時間・誘発因子・頻度が重要である(表1)。数々の文献によると、めまいの35%が「良性発作性頭位めまい症」であり、発症しやすい。しかし治療もしやすい疾患である。診断は、眼の動きをみる検査と問診による。半規管に入り込んだ耳石を卵形嚢(らんけいのう)に戻す耳石置換法で8〜9割は改善される。

また「水平(外側)半規管型良性発作性頭位めまい症(クプラ結石症)」という病気もある。〝クプラ〞とは、外側半規管内にあり、加速度センサーとして働いている部分のこと(図

2)。ここはネバネバしていて、耳石が付着するとなかなかはずれない。その耳石の重さのせいでクプラが刺激され、内耳への刺激が継続することになる。同院では耳石をクプラからはずすために、ウォーターベッド形マッサージ器による頭部振動刺激を加えた後に、非特異的理学療法を行う。そのため、眼振(異常な眼の動き)とめまい症状の改善までの日数を短縮できた。一回の治療で5〜6割の人が改善される。

難治性メニエール病には

中耳加圧療法

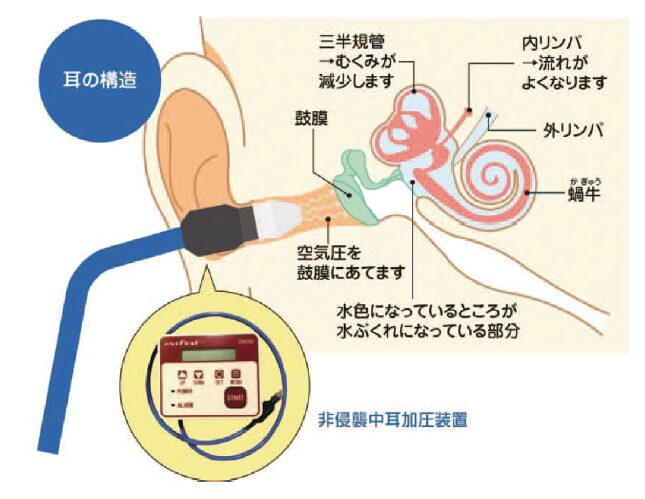

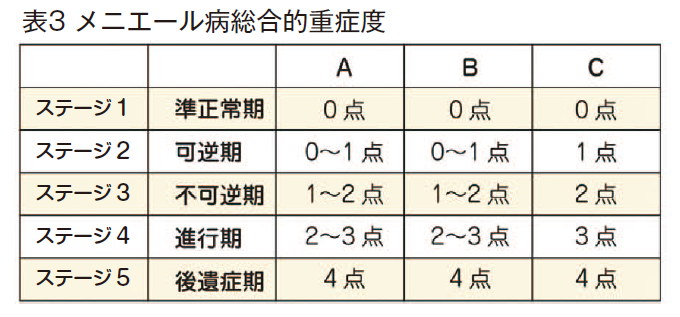

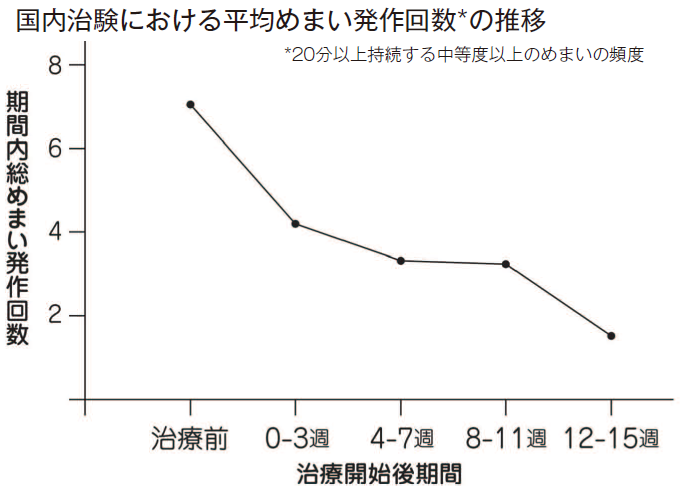

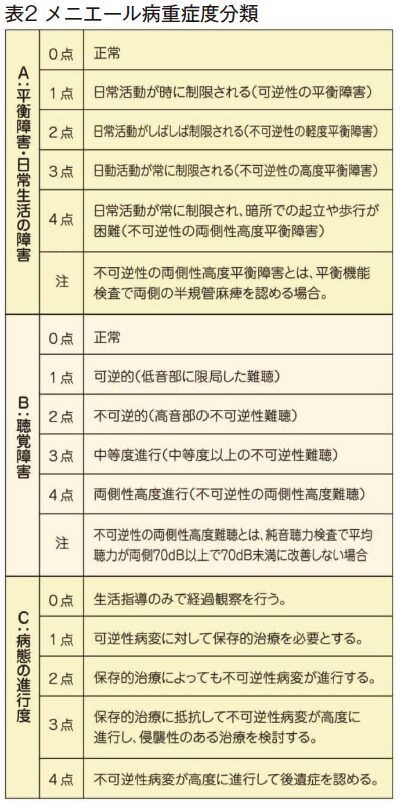

同院では約15%を占める「メニエール病」は聴力の変動、問診、眼振検査で診断できる。薬物療法がメインだが、難治性には「中耳加圧療法」が有効だ。重症の場合、保健適用となり、同院では20名の患者に適用された。また約10%を占める「前庭性片頭痛」は問診で診断でき、片頭痛予防薬で治療を行うが、頭痛に関してはやや難治性である。

フワフワ浮くめまいの

原因が解明!

「持続性知覚性姿勢誘発めまい」も2017年に診断基準が策定され、原因や治療法が解明された。ほぼ一日中体がフワフワ浮くような浮動性めまいが、3か月以上も続く。同院のめまい疾患では6%強だが、ドイツでは「良性発作性頭位めまい症」に次いで2番目に多く、今後日本でも増えていくと考えられる。

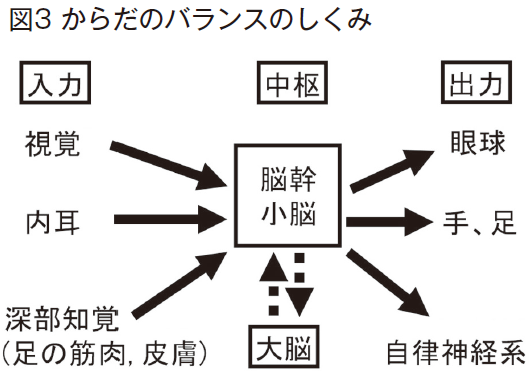

なぜ起きるのか。そもそも人間は、体のバランスを取るための情報を、眼・内耳・足という3つの器官から主に得ている(図3)。しかしめまいの病気にかかって慢性化すると、内耳の力が低下し、耳からの情報が入りにくくなる。すると眼と足からの情報に過剰に依存してしまう。このため眼と足からの刺激(体の動き)に対し、体が過剰に反応し、フワフワ浮くような感覚を抱く。これは耳からの情報が入らないため、脳が不安になるせいだと考えられている。そこで、不安を抑える物質セロトニンを脳内に増やすような薬物治療を行う。10週間ほどかかるが、75%程度の方に効果が認められている。これまで原因不明だっためまいの3分の2が、この「持続性知覚性姿勢誘発めまい」であったとされている。「今まで『原因不明で治療方法がない』と諦めていた患者さんにも適切な治療を提供できるので、めまい治療にとって福音です」と松吉院長は微笑む。

高性能な測定器や治療器で

正確な診断・治療を!

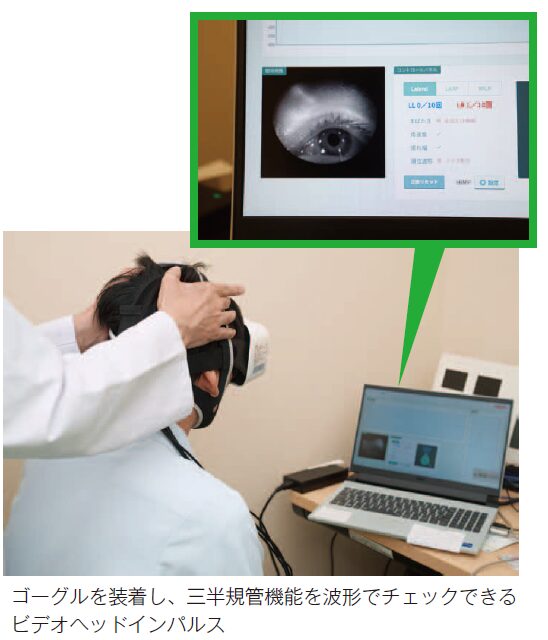

「前庭神経炎」の診断には、温度刺激検査や、同院に導入されたビデオヘッドインパルス検査(vHIT)を使う。被験者は、専用ゴーグルを装着。頭を左右などに急速に動かした際の眼球の動きを、医師が計測・解析することで、めまい発生原因の一つである左右の三半規管の機能を個別に測定、機能評価ができる。イスに座って手軽に診断できるので、患者さんの不安軽減につながる。

波形で三半規管の機能を定量化でき、治療の成果も正確に追跡することが可能。原因を見極め、適切な治療を行わないと後遺症が残り、前述した慢性めまいの一つである「持続性知覚性姿勢誘発めまい」に移行する危険性も考えられる。「めまいを伴う突発性難聴」は早期治療することで後遺症としての難聴を防ぐ必要がある。突発性難聴は2週間以内の治療開始が必要とされている。重症の難聴には高気圧酸素療法が有効。「近年、正確なめまいの診断と、適切な治療が確立しつつあります。めまい専門の医師として、新しい機械や医療法を導入し、患者さんが満足される医療を提供していきたいですね」と院長は語る。

医療法人社団松吉会 松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック