脳と体の疲れをとる睡眠は重要な役割

つい最近までは睡眠の良し悪しは、主に時間をバロメ—夕—にしていたように思う。

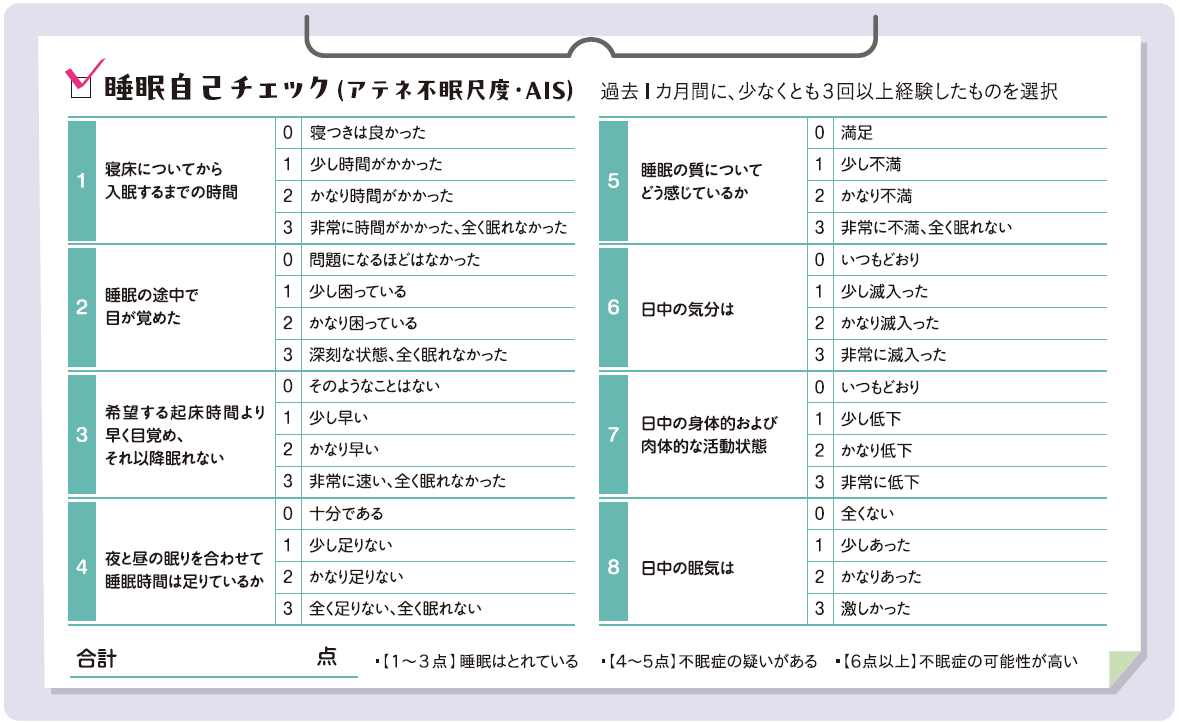

「何時間寝た?」「平均の睡眠時間は?」など、時間を強く意識していたように思う。しかし、昨今は、時間ばかりでなく睡眠の質というものが重要視されている。限られた時間をいかに快適に眠れているのか?寝たはずなのに「何だか体がだるい」「目覚めがスッキリしない」、あるいは「床に就いてもなかなか眠れない」、「夜中に何度も目が覚める」など、一度は誰しも経験したことがあるのではなかろうか。つまり、眠っているはずなのに疲れが取れない、眠りたくても眠れない、熟睡できない、いわゆる睡眠の質が低下して、悩みを抱えている人が多いのかもしれない。結果、睡眠の意識が高まり、より良い睡眠を求めて質の評価が広がっているように思う。

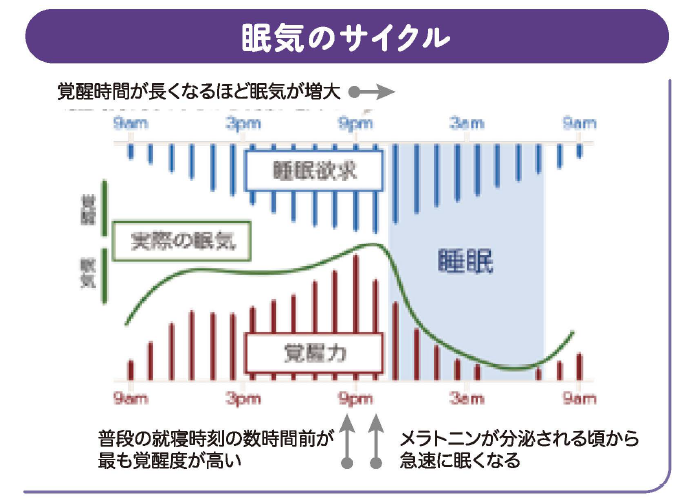

私たちはほぼ毎日同じ時刻に眠り、同じ時刻に目が覚める。このような規則正しいリズムは「睡眠欲求」と体内時計に組み込まれている「覚醒力」によって生まれる。日中起きている間に肉体的、精神的な活動を行い、それにともない疲労がたまってくる。この疲労の蓄積から脳が体を休めたいという指示を出すことで「睡眠欲求」が強くなり、自然と睡眠へと導かれる。

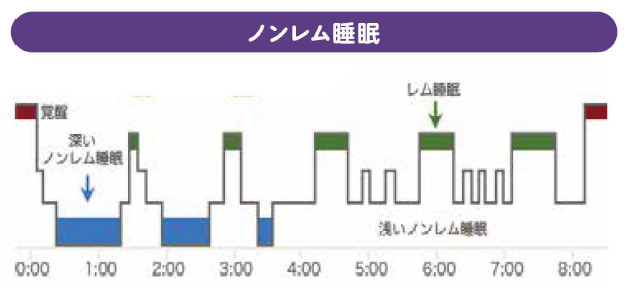

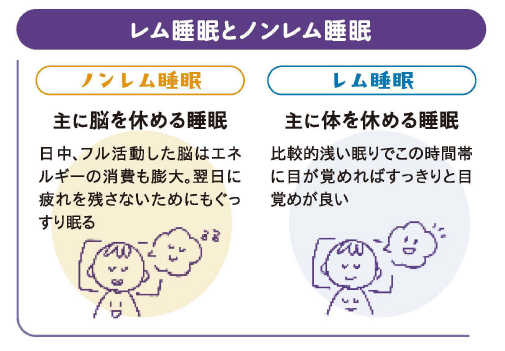

睡眠欲求は目覚めている時間が長いほど強くなり、いったん眠りに入ると欲求は急速に減速する。夜ふかしや徹夜をすると、必ず強い睡魔が襲ってくるのはその理由。十分な睡眠をとると欲求は消失して、覚醒へと繋がっていくのだ。よく知られているのが睡眠のサイクル浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」がある。約9 0 分周期で変動しながら、朝の覚醒に向けて徐々に始動の準備を整えていくのだ。

一般に脳の疲労を取るのはノンレム睡眠のときで、体の疲れは双方の睡眠だが、特にレム睡眠の時に回復すると言われている。睡眠は心身の休養をとるための重要な手段なのだ。

日本は主要33ヵ国中、最下位

熊本県は全国ワースト2位!?

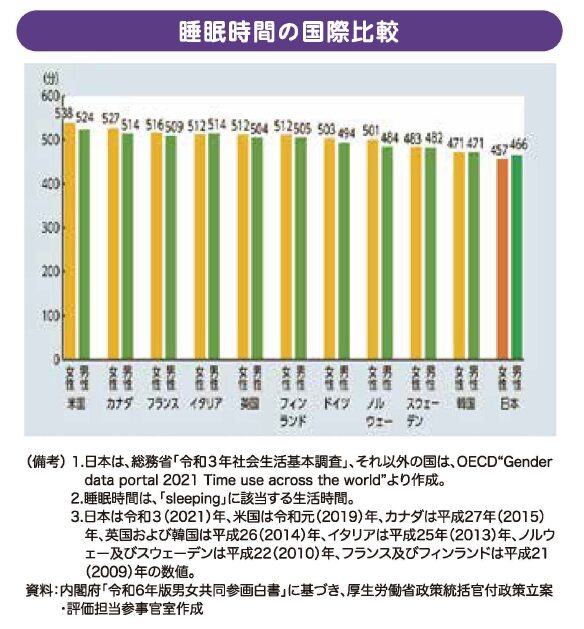

O E C D(経済協力開発機構)の2021年の調査で、日本人の平均睡眠時間は7時間2 2分。加盟国3 3カ国(当時)では最下位と結果が知らされた。7時間半程度の睡眠であればさほど少ないとは思わないが、他国の人たちはもっと睡眠に時間を費やしているということだ。ちなみに加盟国全体の平均の睡眠時間は8 時間28分と、私たちは1時間以上も短い。特に女性の睡眠時間は短く、仕事や家事、子育てと何かと忙しい日本の女性の寝不足状態は深刻のようだ。

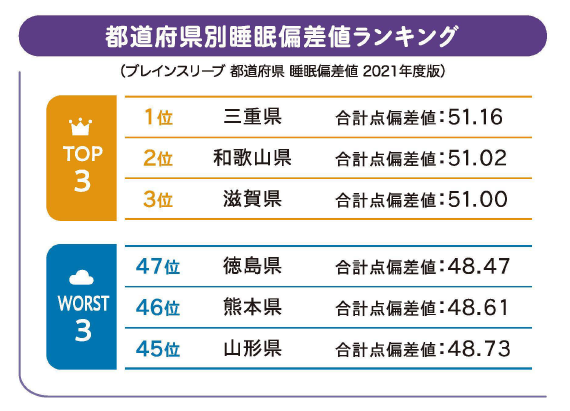

さらに衝撃的な事実として都道府県別睡眠偏差値ランキング(採プレインスリープ2 0 2 1年調べ)という調査で、何と!熊本県はワ—スト2 位という残念な結果が報告されている。熊本県では健康づくりにおいて睡眠と休養は重要なものと捉え、早くから睡眠に関する情報を発信している。

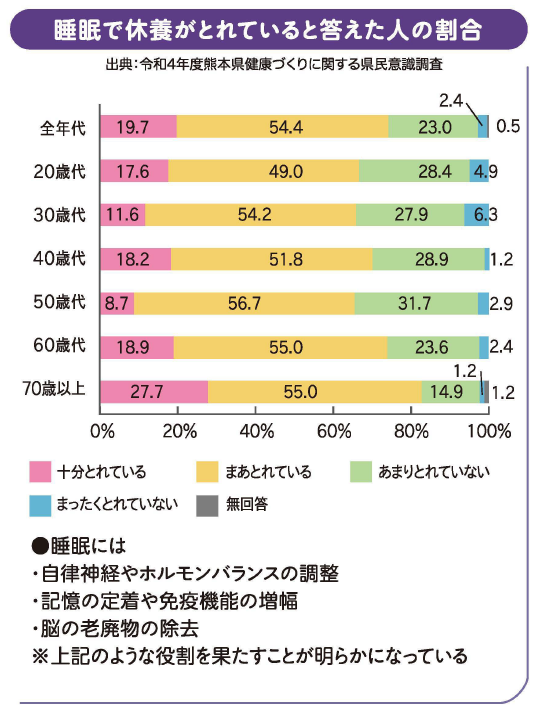

「2 0 2 2年の熊本県健康づくりに関する県民意識調査によると、睡眠で休養がとれていると答えた人の割合は7 5 %ほどで、実は2017年の調査より若干ですが割合は伸びています。ただ、働き盛りの2 0 ~5 0歳代では3割以上が睡眠で休養がとれていない、あるいはあまりとれていないと回答しています。県でも睡眠の必要性と質の良い睡眠を得るための啓発を行っています」と、熊本県健康づくり推進課の担当は説明する。同調査では県民の6割が何らかのストレスを抱えているという結果もでているという。懸念されるのはその割合が増えていることにあるという。ストレスと睡眠とは密接で、ストレスを解消するためにも十分な睡眠をとる必要がある。県は厚生労働省が推奨する「健康づくりのための睡眠指針~睡眠1 2 ヵ条」などの指針に沿って、県民の健康づくりの推進を図っている。

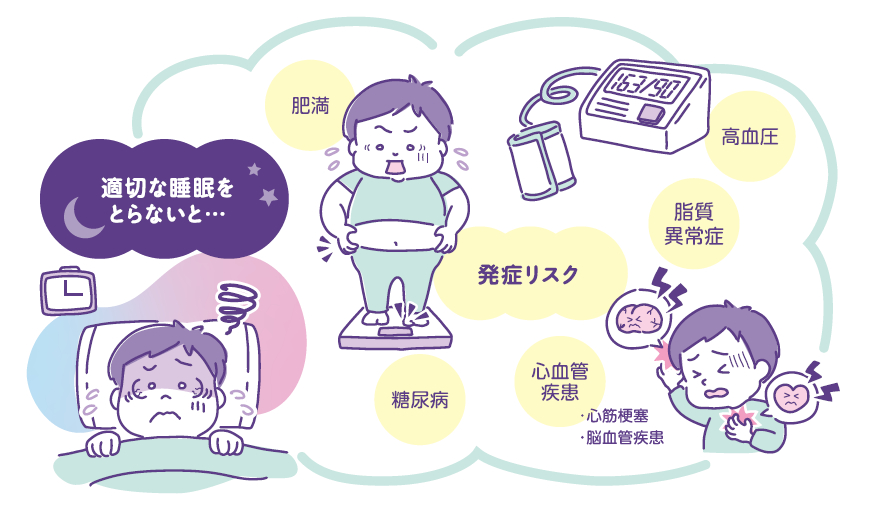

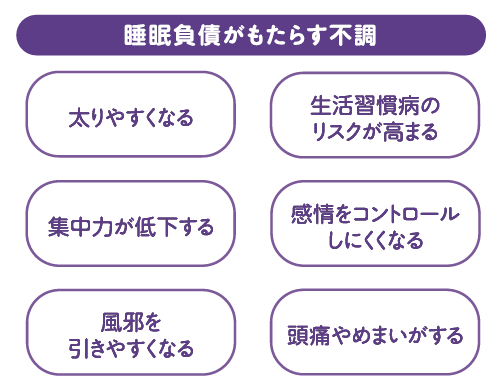

睡眠不足が続くと

肥満や生活習慣病の

リスクが高まる

では睡眠不足が続くと具体的にどうなるのか。日中の強い眠気や意欲の低下、記憶力の減退などは知られているが、さらに体内のホルモン分泌や自立神経機能に影響を及ぼすこともわかっている。例えば、寝不足が続くと食欲を抑えるホルモン”レプチン“が分泌されにくくなり、食欲を増大される”グレリン“が増える。結果、睡眠不足は過食になり肥満につながるという。他にも糖尿病や心筋梗塞、狭心症などの生活習慣病にかかりやすいこともわかっている。

たとえ病気にならなくても、寝不足の状態で車の運転をしたり、仕事をしていると大事故や大きなミスにつながりかねない。睡眠不足は健康ばかりでなく仕事の生産性や学力の低下など社会生活に大きく影響するのだ。全国で睡眠偏差値ワースト2位の県民としては、汚名返上に加え医療費の削減や生産性の向上のために積極的な睡眠の質の改善に努めたいものだ。

朝起きた時の休養感

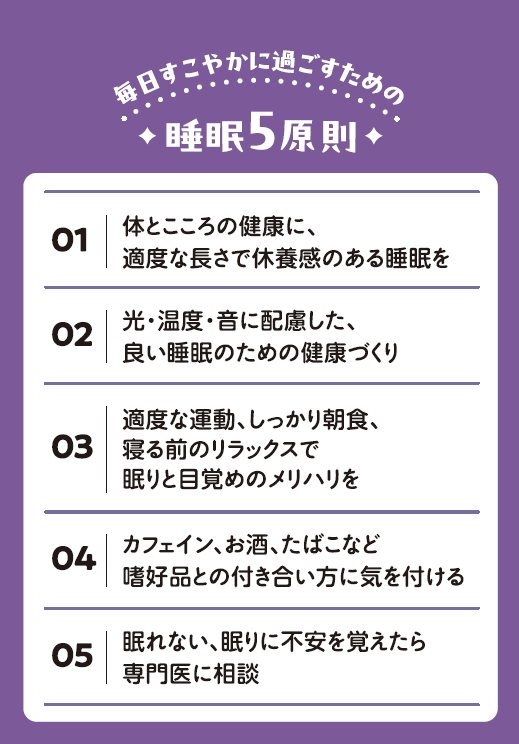

良い睡眠のための5原則

要するに良い睡眠には量(時間)と質(休養感)がともに必要で、大切なのは朝目覚めた時の良く寝たという充実感と疲れが取れたスッキリ感があるかどうかだ。

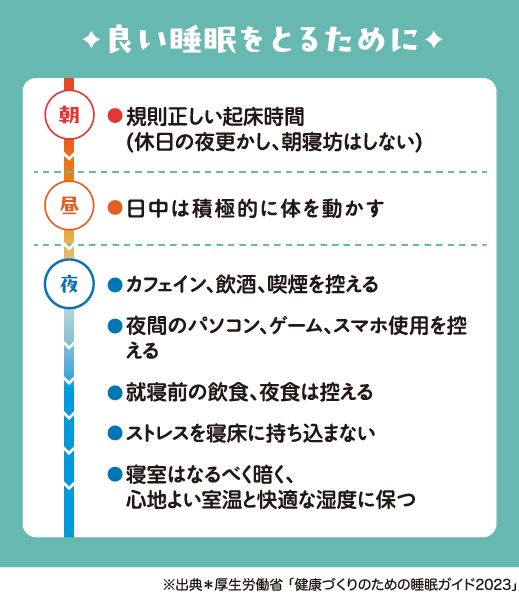

厚生労働省は「毎日をすこやかに過ごすための睡眠5原則」を掲げている。重要な要素となるのは生活習慣。就寝と起床時間を平日、週末にかかわらず一定に保つこと。平日夜更かしして週末に寝だめをする、ということはあまりよろしくない。寝だめは日常の睡眠輯起きた時の休養感良い睡眠のための5原則不足を補うほどの効果が期待できないとも言われている。長時間の昼寝も生活リズムを崩す要因になる。2つ目の良い睡眠の環境は、まず朝起きたら日光を浴びる。覚醒と眠気は体内時計によって組まれているが、朝起きて太陽の光を浴びることでリズムを刻み始める。朝起きたら一番にカーテンを開け、朝陽を取り込み、できれば外にでて外気浴も良い。太陽の光を浴びてから14時間過ぎると眠気が生じるというデータもある。

つまり、寝坊すると、その分眠たくなる時間は遅くなる。3つ目の寝る前のリラックス法でお勧めなのが入浴。入浴時間は就寝前の2~3時間前で温度は40度以下、20~30分程度が良いという。ただし個人差があるので体調に合わせて行いたい。適度な運動も欠かせない。負担が少なく持続できる、有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)がおすすめだ。朝食はぜひ取りたい。朝の目覚めを促し、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつける役割を果たす。カフェインは就寝の4~5時間前から控え、寝酒はやめる。アルコールは寝つきを良くするが効果は一時的。夜中に目が覚めたり、眠りが浅くなることもわかっている。他にも、保温性、吸湿・放湿性の良い寝具にする。首や肩に負担のかからない枕。適度な硬さのあるマットレスや敷布団なども良いとされている。また、夜の照明は明るすぎると体内時計を乱す原因となり、暖色系の柔らかな光が良い。

寝る前のスマホやパソコンはやめる、昼寝は15~20分程度で夕方は避けるなど、快眠へのカギは意外と身近にある。さほど難しくないように思うが、いざ生活パターンを変えるとなるとなかなかできないのかもしれない。しかし、慢性の睡眠不足は健康や社会生活において様々な弊害があることも理解できたので、やり過ごすことはできない。もし、自身では改善できない、あるいは睡眠時無呼吸症候群や長い期間の不眠症といった「睡眠障害」は、専門病院やかかりつけ医などでの早めの受診をお勧めしたい。

日本の子どもたちの睡眠不足の問題は見逃せない。

そこで、睡眠の時間が取れないのであれば、質を上げようとユニークな研究や実験に挑戦しているのが熊本県立宇土高校。

実証に基づいた生徒たちの取り組みを紹介する。

昼休みに「ウトウトタイム」

10分の昼寝で

午後の居眼リ解消!?

宇土高校は国のス—パ—サイエンスハイスクールに指定されており、「産学官」連携して生徒たちはさまざまな課題研究、実験に取り組んでいる。2014年にその研究の一っとなったのが「午後の授業で、なぜ居眠りしたり、眠くなる生徒が多いのか」という課題だ。宇土高校は実際にアンケート調査を開始。生徒の80%が睡眠時間は7時間未満、学校で眠気を感じる生徒は90%、そのうちの56%が5時限目に眠気を強く感じるという結果がでたという。そこで、何とか午後の眠気を克服したいと、国内外で睡眠学者として活躍し、テレビ等も多数出演している医師で筑波大学の教授を務める柳沢正史さんに教えを仰ぎ研究に取り組んだ。

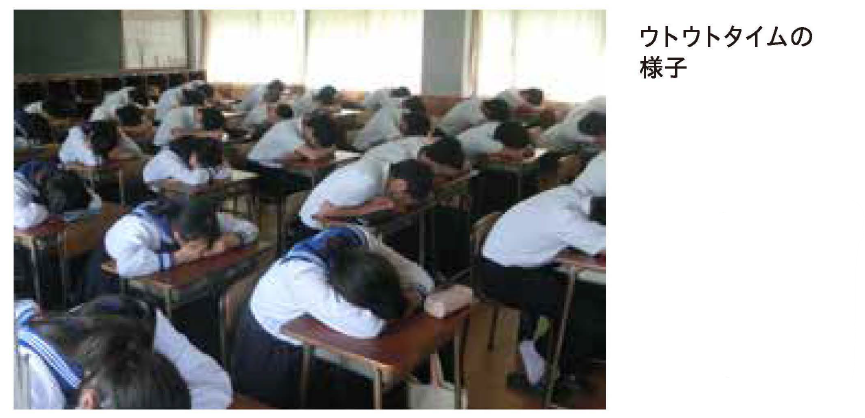

2015年から開始したのが昼休み後の10分間の「ウトウトタイム」昼寝だ。その時間帯は電気を消しカーテンを閉め部屋を暗くし、校内放送でヒーリングミュージックを流すなど、入眠の環境を整える。生徒たちは一斉に机の上に伏して、仮眠をとる。たかが10分と思えど、効果はてき面。多くの生徒たちが、午後の眠気や居眠りが改善され、すつきりした気分で午後の授業を迎えられたという。さらに帰宅後の仮眠が減り、起床、入眠時間の安定がはかられたという。たとえ、眠らなくても、目を閉じ外からの刺激を減らす時間を持つことでストレスが軽減されたという結果も。今でこそ短い昼寝の効果は広く知られ、職場や学校でも取り入れているところは多い。導入から10年、宇土高名物「ウトウトタイム」は今も継続中だ。

自転車通学と睡眠の質

間係性を独自実験で実証

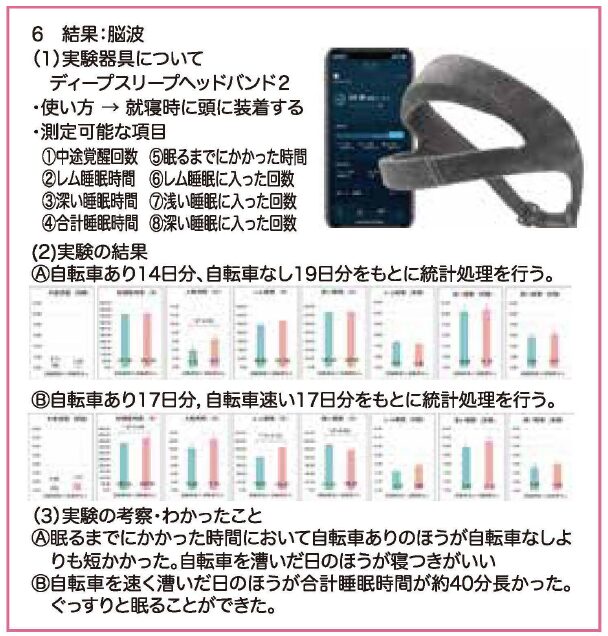

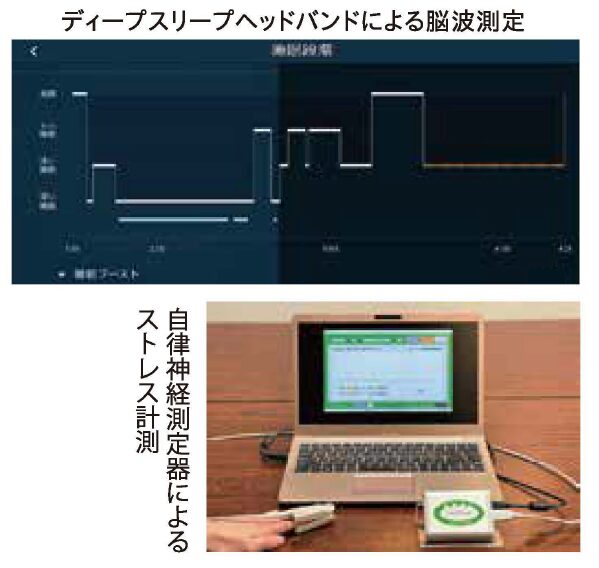

さて、10年前の柳沢教授との出会いがきっかけで、より生徒たちも睡眠への関心が高まり、代々睡眠に関する研究は受け継がれている。2023年に当時2年生4人が始めた実験は、「自転車通学をすると睡眠の質は良くなるのか」がテーマ。睡眠の質の評価は、自律神経測定器と脳波を測る”ディ—プスリ—プヘッドバンド2“を使い測定。自転車で走る距離や自転車通学をしない場合など、条件を変えながら実験を繰り返した。評価を単に主観によるものではなく、しつかりと脳波などを計測し数値化して客観的に検証しているところが素晴らしい。

面白い結果が詳細にでているが、大まかにいうと自転車通学の方が肉体的に疲労が高く、自転車通学無しの時より入眠にかかる時間が短い。脳波の形状からも深い睡眠ノンレム睡眠がとれることもわかった。さらに自転車通学の距離を伸ばした実験では、合計睡眠が40分ほど長くなり、脳波も安定していた。運動と睡眠の関係性が、この実験によっても裏付けされた。勉強や部活、習い事や塾と、今の学生たちはとにかく忙しい。それに加え、インターネットや携帯電話の普及により、さらに睡眠時間は削られていることが想像される。これは日本の未来にとって由々しき一大事である。

ただ同校の生徒たちが睡眠の時間を増やすことが難しいのであるならば、睡眠の質を上げることに着目し、自らその解決策を見出していくその様子を知れば、いや日本の将来は明るい、としみじみと思う。ちなみに、2025年のとある生徒たちの睡眠の研究は「昼寝は夜の睡眠を妨げるか」をテーマに取り組んでいるそうだ。結果が楽しみだ。

脱炭素社会に向けて木造・木質住宅が注目を浴びている

が、今、睡眠と木の関係も関心が寄せられている。

木の住まいと睡眠の深ーい関係を紹介。

さまざまな郊能をもたらす

木のパワーに改めて脱帽

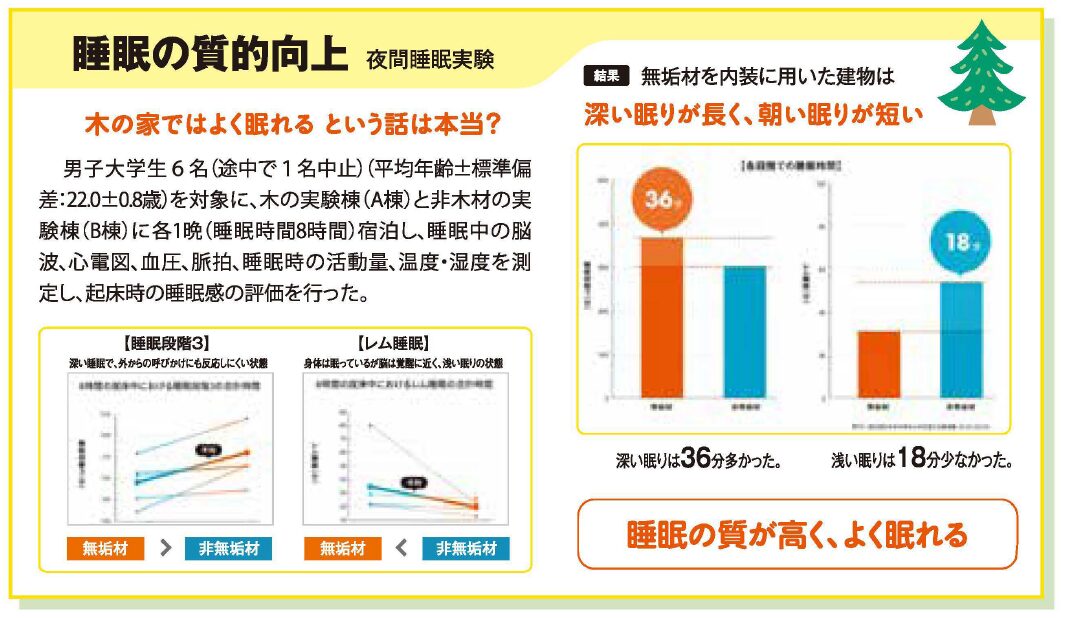

全国の工務店や住宅会社、製材所などが組織する『木の家の健康を研究する会』が、九州大学の清水邦義准教授らと住まいと健康に関する面白い実験をしている。テ—マは "木の家の健康を科学する9つの実験" だ。実験は九州大学のキャンパス内に合成樹脂建材と天然乾燥木材の2つの内装を持つ建物を実際に建設。その中で人が介在した場合のさまざまな研究を6年間に渡って行っている。研究項目は①香り成分のリラックス効果、②睡眠の質の向上、③調温、調湿効果、④集中力向上、⑤抗菌作用、⑥男女の印象、⑦認知・記憶機能の改善、⑧ストレス軽減、⑨抗ウィルス効果の9項目。

実験の結果では無垢材の部屋は、調湿や断熱作用が優れ、香りがもたらすリラックス効果が高いことがデータで示されている。そのような快適な部屋で眠れば、おのずと質の良い睡眠がとれるというもの。右下のグラフを見てもわかるように無垢材の部屋は深い眠り(ノンレム睡眠)が長く、レム睡眠は短い。つまりぐっすり眠れているということだ。

もし家を建てる計画があるならば、木造の家を選択肢の―つに考えて欲しい。新築とまでいかずとも、寝室だけでも無垢材の内装にすれば、深い眠りへと導いてくれるそうだ。

取材協力/協同組合木の家の健康を研究する会

事務局:株式会社安成工務店(山口県下関市綾羅木新町3-7-1)

TEL 083-252-2410

https://www.kitokenko.com