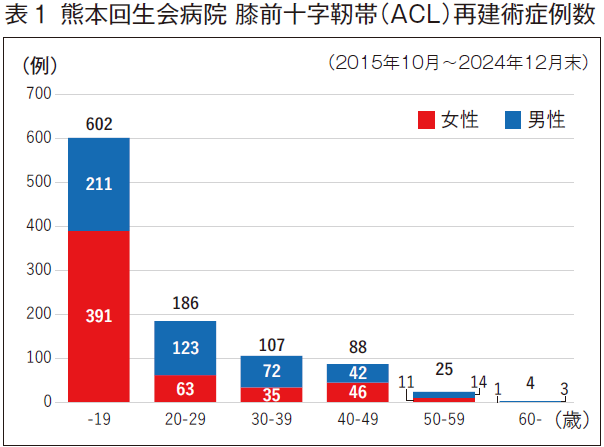

前十字靭帯(ACL)損傷の医科学的サポートに迫る

あらゆる競技の重要な役割を果たすこの靭帯は、損傷程度や経過次第では選手生命が危ぶまれることさえある。

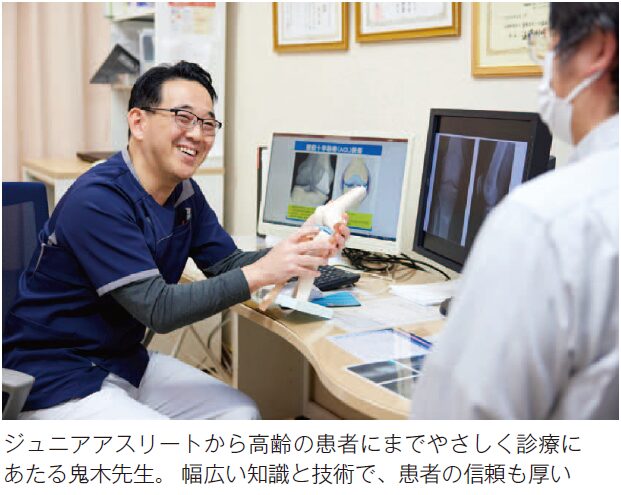

前十字靭帯の研究と靭帯治療において第一人者である『リハビリテーションスポーツメディカルセンター熊本回生会病院』の

鬼木泰成院長に先進の治療について話を聞いた。

前十字靭帯断裂は

10代から起こる重篤な傷病

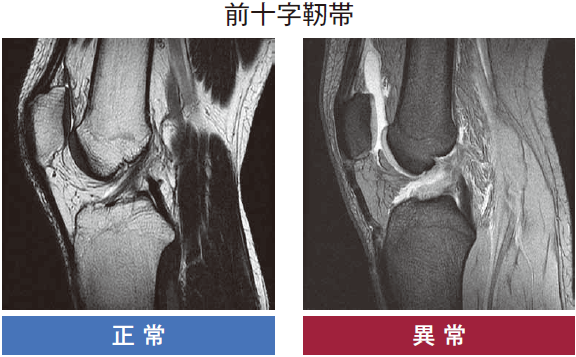

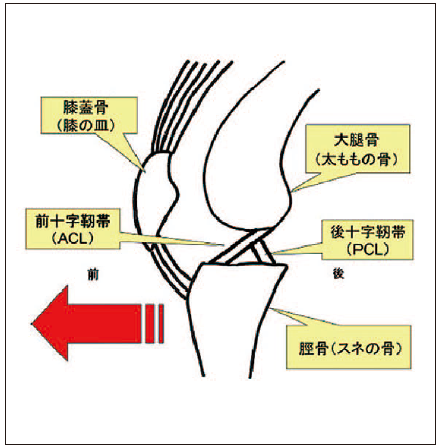

膝の関節は、大腿骨(だいたいこつ=太ももの骨)と脛骨(けいこつ=すねの骨)、膝蓋骨(しつがいこつ=膝のお皿)の三つから構成されている。前十字靱帯は、大腿骨と脛骨をつなぐ4本の主な靱帯の内の1本で、膝関節内のほぼ真ん中に位置し、脛骨が大腿骨に対して前方にずれない、回らないよう安定を保つ役割を果たす。

その脛骨が前方に向かおうとする力、回ろうとする力によって、耐え切れないほどの強い負荷がかかると、靱帯が切れてしまう。鬼木先生は、「前十字靭帯は、膝関節内で2束が帯状になっていて、ジャンプ、着地、ダッシュ、ストップ、カットといったスポーツ時の動作で膝が崩れないストッパー役を担っています。靭帯機能不全の状態だと、スポーツ活動や日常生活動作で〝緩さ〞を感じたり、〝膝崩れ〞を起こしても、痛みが軽いからとそのままにしておくと、関節内の半月板や軟骨を損傷してしまうリスクが高くなります。半月板や軟骨が傷んでくる疾患は変形性膝関節症といって、一般的には高齢者に多い傷病ですが、この靭帯が機能不全の場合、若年者でも発症することが知られています」

自然治癒しないため

専門的な治療が必要

前十字靭帯は、一旦切れると自然治癒はほとんどの場合期待できない。「膝が不安定なまま放置することで、急速に方向転換するカッティングを含む運動動作ができず、競技へ復帰が難しくなるので、靱帯再建の手術が必要になってきます」と鬼木先生は続ける。もちろん症状が進行してしまうと、スポーツ活動ばかりでなく日常生活動作にも大きな支障があるそうだ。

特に学生のスポーツ選手に多いとされるが、ママさんバレーボールなど趣味で楽しむ程度でも損傷することもあり、年齢を問わず誰でも注意が必要。損傷した直後は膝の腫れは少ないが、膝の関節内に血が溜まることで徐々に膝が腫れて曲りが悪くなるのが特徴の一つ。「ケガに気づいたら、放置しないで専門医の診断を受けて、適切な治療することが大切です」と鬼木先生は話す。こうしたスポーツ医療面において、注目を集めているのが、アスリートへの先進的な治療を行う同院の「スポーツメディカルセンター(SMC)」だ。2015年新設以来、同院の要となっている回復期リハビリテーション、そして運動療法を行うフィットネスクラブ「メディフィット回生会」と共に、3本柱として地域医療から県内外のアスリートへのサポートまでを幅広く担っている。

『慶誠高校』バスケ部

ロー・ジョバ選手を治療

国内の中・高校生の、前十字靭帯損傷の実態(日本臨床スポーツ医学会誌より)を調べて見ると、ACL損傷件数は26866件(2005〜2013年度/男性9935件、女性16931 件)。年平均2985件(男性 1104件、女性1881件)に上る。男女別では、女性の方が高い傾向がある。男性の場合、中学生がサッカー、バスケットボール、野球。高校生はサッカー、バスケットボール、ラグビーの順に受傷者が多い。一方女性の場合,中・高校生ともに、最も多いのがバスケットボール。次いでバレーボール、ハンドボールと続く。比較的男性は接触型の競技が多いのに対して、女性は非接触型競技という傾向が見られる。

鬼木先生の専門的治療を頼って、トップアスリートをはじめ、県内外から中・高校生など育成世代の来院も多いと聞く。昨年、高校バスケットボール界で大型センターとしての活躍が話題となった地元慶誠高等学校のロー・ジョバ選手もその一人だ。1年生のとき、すぐにレギュラー出場し、フィジカルと187㎝というサイズで一躍注目を集めた。ところが2年生の秋に前十字靭帯を断裂。その治療にあたったのが、鬼木先生だった。適切な治療と懸命なリハビリを受て、ジョバ選手は3年生でレギュラーに復帰。「第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で準優勝するという輝かしい成績を残したのだ。今春より、東京の大学に進学予定だが、大学側のチームドクターとも連携をとりつつ、必要に

応じて来院することもあるという。

女性アスリートのリスク

セブンファクターとは?

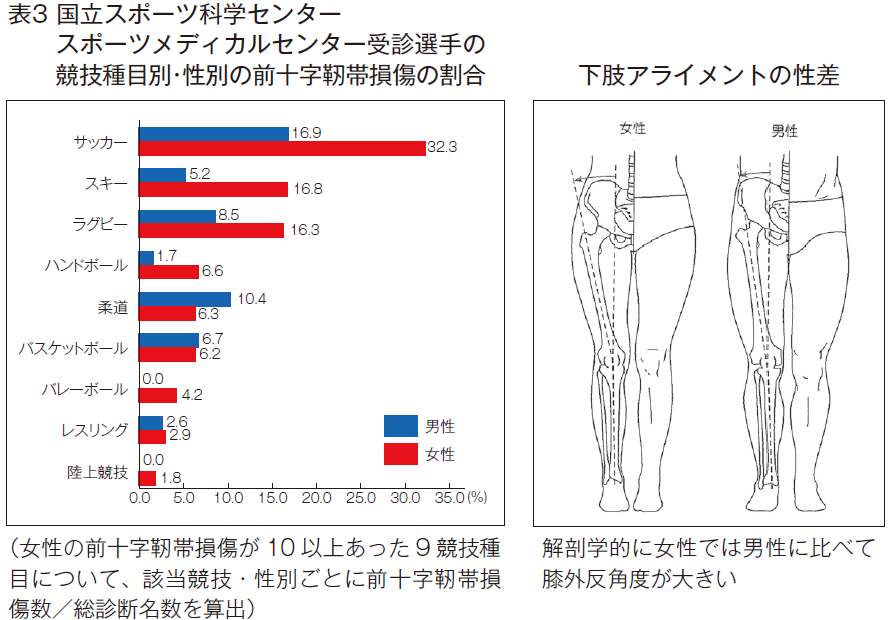

鬼木先生は、「断裂のリスクは、男性に比べて、女性が3〜5倍も高いとされています」。その危険因子として大きく7項目が挙げられるそうだ。

まず、①女性は骨盤が横に広がっていて、正面から見た膝関節が体の中心軸に対して外側に反っている。②脛骨上部の関節面が体の後方に向かって下がる傾斜角度が、男性より大きく、体重の負荷がかかるとき脛骨が前方にずれやすい。③膝の曲げ伸ばしに関係する大腿四頭筋やハムストリングスの筋力が男性よりも弱く筋力差がある。④月経周期

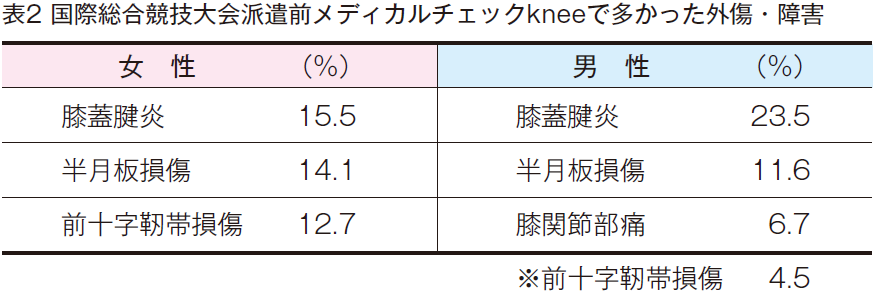

(黄体期)で分泌されるリラキシンという女性ホルモンが、この時期、関節を緩める方向に働く。⑤男性に比べて、前十字靭帯の長さ、断面積、体積が小さく、成長にともなう下肢アライメントの変化に差が生まれる。⑥神経等の反応速度の性差。⑦長時間の練習に耐えるメンタル面において持続性があり、それによって疲労しやすいなどが考えられるそうだ。その他、最近の研究では着地時や緩急をつけた動作時の体幹コントロールに違いがあることも分かってきている。「国際総合競技大会派遣前のメディカルチェックにおいて、部位別・性別の外傷・障害」を調査した結果

を見てみよう。それによると、男性アスリートが膝蓋腱炎、半月板損傷、膝関節部痛なのに対して、女性アスリートは膝蓋腱炎、半月板損傷に次いで、前十字靭帯損傷の割合が高い。女性の方が前十字靭帯を断裂しやすいと言える顕著なデータだろう。

競技復帰を見据えた

前十字靭帯再建術

「症状のない高齢の方や、スポーツをほとんど行わず日常生活で活動度が高くない患者さんは、保存療法で症状のコントロールを目指す治療法を選択することもあります。一方、若年の方、スポーツを積極的に行う方、膝を酷使するお仕事(自衛官、消防士、介護士、保育士など)をされる方には、損傷した靭帯を再建する手術という選択肢があります」と鬼木先生は言う。

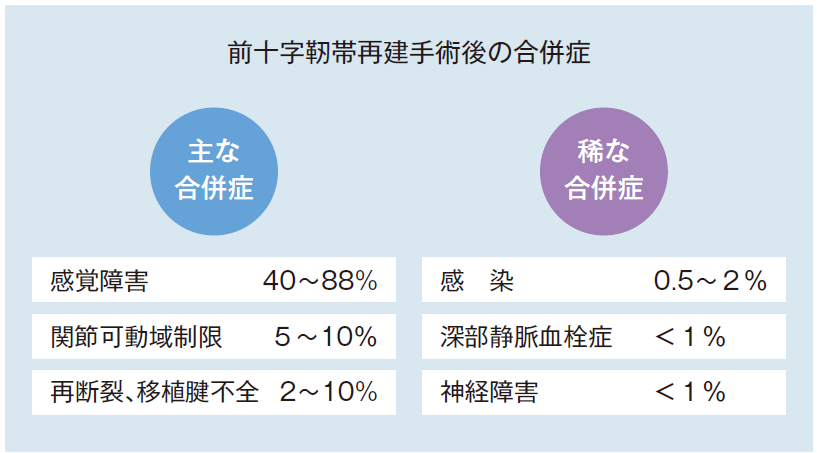

さらに、「受傷直後は膝の腫れや動きに制限があるため、手術はできません。そうした腫れや動作が改善したタイミング(おおよそ受傷後3週以降)での手術が一般的となります」。では再建術とは? 「人工的に新しい靭帯を作る(再建)手術です。皮膚を3㎝程度切開し、損傷した靭帯の代わりとなる筋(ハムストリングス)の一部分(腱)を採取。採取した腱の直径と同じ大きさの穴を大腿骨と脛骨に開け、その穴に採取した腱を通し、固定。これが損傷した靭帯の代わりになります。この方法は、膝を伸ばす筋肉を傷めることもなく、スポーツ復帰への影響が少ない方法とされています。傷も3㎝程度と、外観的にも優れています。スポーツ活動を継続したい方、日常生活の動作で〝緩さ〞や〝膝崩れ〞に悩んでいらっしゃる方は検討されることをおすすめします」。

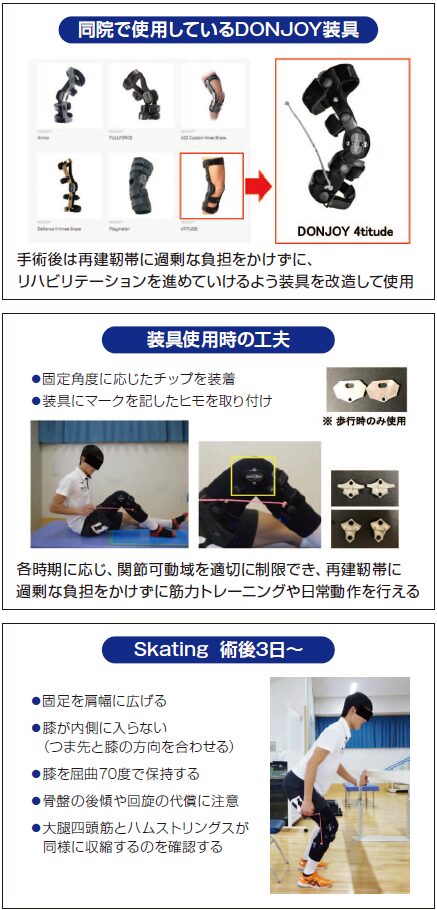

術後翌日には松葉杖を使用して、手術した脚を軽く床に着きながら、歩行訓練を開始。半月板の合併手術がなければ、医師側から荷重(かじゅう)の制限をすることはなく、ほとんどの患者が術後約2週間で松葉杖1本、約3週間で松葉杖を外して歩く練習ができるという。 「早期に足の裏を地面に接することは、関節機能や筋力、姿勢保持、バランス維持などにおいて、大きなメリットがあると考えています」と鬼木先生。

スポーツ医学と向き合って

アスリートに寄り添う治療

最近、日本大学スポーツ科学部と協議を重ね共同研究をスタートさせた。日大スポーツ科学部と言えば、競泳の池江璃花子選手やスケートボードの平野歩夢選手、陸上やり投げの北口榛花選手など、世界レベルのトップアスリートを

輩出した名門。鬼木先生は、日本スポーツ界を牽引する方々と一緒に、前十字靭帯の術後炎症におけるクーリング効果などの研究を進めている。また、大阪体育大学とは半月板に関するスポーツ医学的な研究をスタートさせている。「今後も多くの対外施設・機関と連携し、研究を積み重ねていこうと思っています」と鬼木先生。その研究の成果を国内外の学会で発表する機会も増え、昨年は20回の講演を行った。

同院には『メディフィット回生会』という厚生労働大臣認定の健康増進施設がある。医師が施設利用者の健康状態を確認しながら、的確なトレーニングを指導するという施設だ。そして、「この施設の運営に力を注いでいこうと、循環器疾患や生活習慣病の患者さんに対して、運動療法や食事・服薬の指導をする〝心臓リハビリテーション指導士〞の資格取得を進めています」。スポーツドクターとしても実績を持つ鬼木先生が常に目指しているのは、アスリートに寄り添った〝切らずに治す〞治療。「実現するには、当院のスタッフがさまざまな現場で見識を深め、経験を積み重ねることが不可欠です。患者さんが〝困って病院に来るのを待つ〞医療ではなく、〝困らないようにできること〞に目を向けた取り組みを促進していきます」。幅広い世代を医科学的にサポートする「熊本回生会病院」への期待は尽きない。

術後リハビリを担う

スポーツメディカルセンター

同院では、施設内に備える中央リハビリテーション室と、2つある回復期病棟に設置した専用の訓練室を用いて、365日切れ目のない積極的な回復期リハビリに力を入れている。専門医や看護師、セラピストなどが一丸となってリハビリに当たり、併設する歯科では口腔ケアも充実。多角的に身体機能の維持・回復を目指す中で、前十字靭帯再建術など術後のリハビリを担う。トレーニングメニューは、①日常生活動作で、膝がガクッとする膝崩れ現象がないか。②ランニングが可能か。③階段昇降が可能か。④両足ジャンプが可能か。⑤ダッシュが可能か。⑥片足ジャンプが可能か。⑦ストップ着地が可能か、といったトータルバランスに注力して、患者の回復を適切にフォローしている。

医療法人 回生会 リハビリテーションセンター 熊本回生会病院