「質の高い医療と病院を核としたまちづくり」を八代から発信

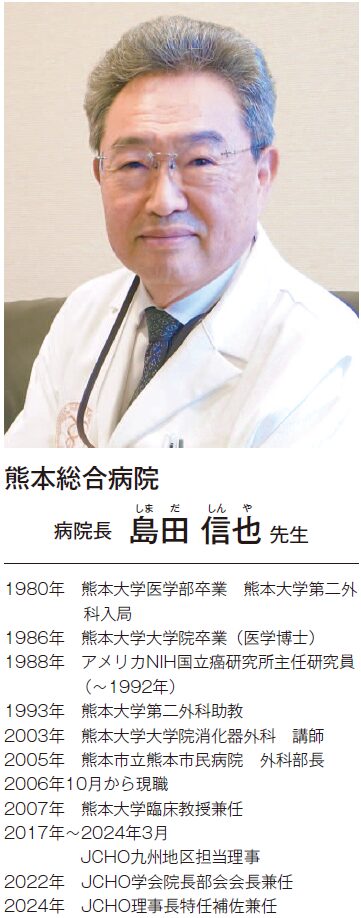

八代市中心部にある『JCHO熊本総合病院』。屋根つきのプロムナードを持つ南北170mにも及ぶ美しい石造りの建物は、地域の人々を潤すランドマークのよう。2023年には新館が完成し、同時に複数の専門センターが設立された。350名収容の大ホールも備わり、各界の専門家による講演などが今後予定されている。質の高い急性期医療と新しい「まちづくり」で地域に貢献しながら、成長し続ける病院長の島田信也先生にお話を伺った。

地域と共に公に

「一肌も二肌も脱ぐ」思い

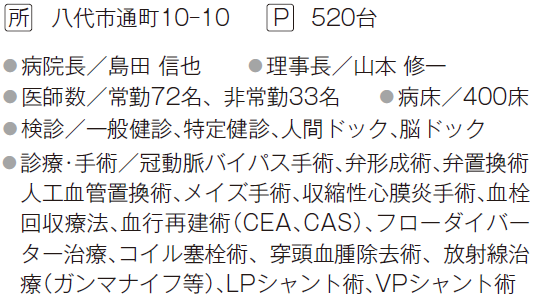

「当院は、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)熊本総合病院として、46の診療科と救急救命部、心臓病センター、腎センター、糖尿病センター、脳卒中センター、がんセンター、健康管理センター

などを有する医療機関です。高度急性期医療が実践可能な施設や医療機器を備え、医師主導型のチーム医療に務めると共に、『患者さんが満足される最新の医療と情熱をもって実践すること』を理念に掲げ

ています」と島田病院長は語る。

同院の前身は、1948年八代市の中心部に開設された「健康保険八代総合病院」。地域の公的病院として、100床でのスタート。1958年には、「全国社会保険協会連合会(全社連)」に経営委託されて公設民営へ。段階的な増床により344床までに成長した。ところがその後、慢性的な赤字経営が続き、2006年、内科と外科を除くすべての診療が閉診。100床が休床になる危機的な状況に陥った。同先生が病院長として着任したのは、ちょうどその頃。「42人いた医師が25人になり、累積赤字7億円という最悪のタイミングでした。そこで、着任後、まず清掃員を含めた全職員381人と面接をはじめました」。そして、八代地域の医師会に所属する140の全医療施設を1軒1軒訪ねて、「私が手術しますからどんどん患者さんを送ってください」と頭を下げたという。同時に、具体的な病院改革を実践し、着任2か月後、経営が黒字化に転じた。不足していた医師も32人まで増員。就任から1年半後には、累積赤字7億円を解消するまでになっていった。

2023年新館建設で

新たな医療に挑む

2013年に新病院施設を建設。以来、「最新の質の高い医療を提供する進化する病院のみならず、新しい〝まちづくり〞を牽引する病院」をコンセプトに掲げている。現在、医師数は70名超で、危機時の約3倍にまで増えて、職員数は約900名に達する。医療設備も充実し、県南を代表する高度急性期医療を実践する病院として成長するまでに至った。

2023年の新館(北館)増設で注目されるのは、健診センター、内視鏡センター、透析センター、リハビリテーションセンターと専門性の高い機能性を充実させ、さらに350名収容大ホールを新設したことが大きな話題となっている。

高度急性期医療の

実践を目指して

高度医療機器による、高度急性期医療の実践に向けて、同病院が取り組んでいる3つの柱がある。一つ目が、「ロボット手術支援システム」の導入。これにより、精密な手術が可能となり、従来より患者の負担を抑えることに期待が寄せられている。特に、外科、泌尿器科、婦人科の医師が先進の設備を駆使し、質の高い医療サービスの提供を目指していくのだという。

二つ目が、脳血管内治療の充実。脳血管内治療は、血管内から治療する低侵襲な方法。そけい部(足の付け根)などから小さな切開でカテーテルを挿入し、脳梗塞に対する血栓回収、脳動脈瘤に対するフローダイバーター留置、コイル塞栓、頸動脈狭搾症に対するステント留置など行う。手術後の回復が早く、日常生活への早期復帰を目指す治療だ。さらに高精度な画像診断技術を駆使し、安全で効果的な治療提供を目指すとしている。

三つ目が、高難度心臓血管外科治療である。「高いレベルの心臓血管外科治療を地域住民の方々に安全に提供する」を目標に、先進の医療機器を利用し、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)に対する冠動脈バイパス手術や、左心室形成術、弁膜症に対する弁形成術や弁置換術、心房細動に対するメイズ手術、大動脈疾患(大動脈瘤、大動脈解離)に対する人工血管置換術など、多くの領域の高難度手術で貢献したい」と語る。オールスタッフで臨む医療施設として〝まち〞の核となり、これからも地域の健康な暮らしを牽引していくのだろう。

脳卒中の予防から、手術、リハビリまで

一貫してサポートを行う「脳卒中センター」

死因第4位の脳血管疾患を

診る「脳卒中センター」

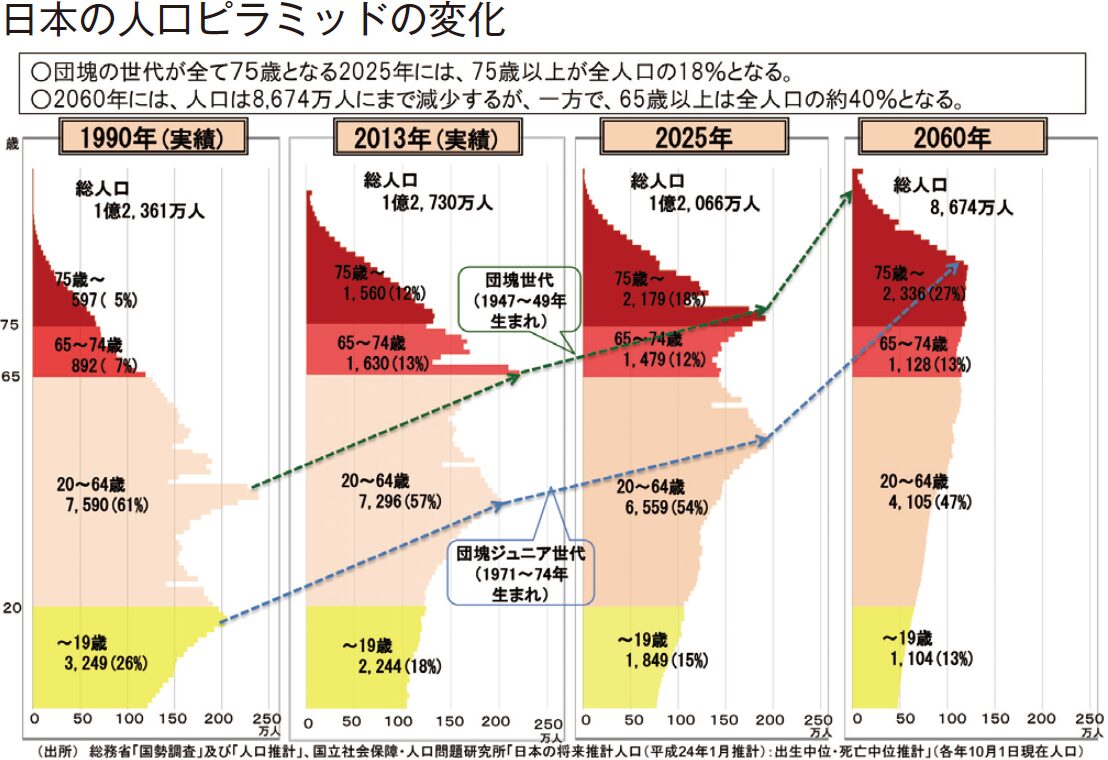

団塊の世代が75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となる。まさにその超高齢社会にあって、地域に根差した医療を目指す『熊本総合病院』の脳卒中センターが昨年4月に「一次脳卒中センターコア」に認定された。県内では4番目、県南では第一号となる、24時間365日機械的血栓回収療法が行える施設として関心を集めている。

脳神経外科医で部門のリーダー的な役割を担う天達俊博先生に、センターの特徴や主な治療内容について聞いてみた。「脳卒中センターは脳神経内科・脳神経外科の2部門から構成され、脳血管障害を中心としたさまざまな脳神経系疾患の急性期治療を24時間365日体制で担っています。脳卒中は、割と耳にする病名で、ご存知の方も多いかと思いますが、脳血管に障害が起こる病気の総称。代表的なものとして、脳血管が詰まる脳梗塞と、脳血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります」と天達先生。では、具体的に障害を起こした脳血管をどう治療するのか詳しく聞いた。

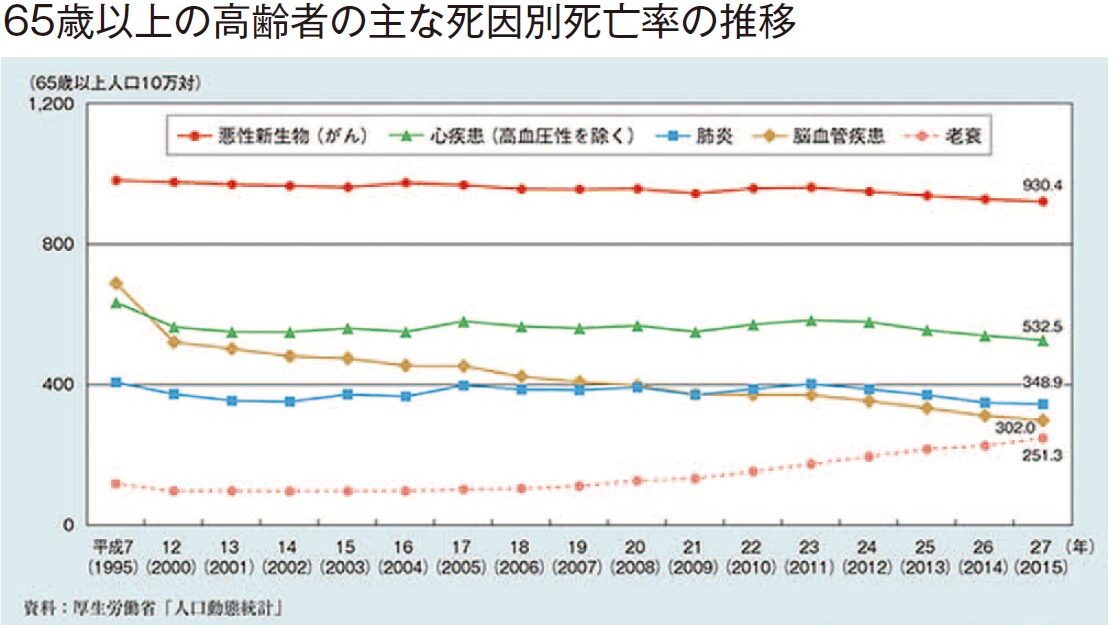

「脳血管内治療とは、頭を切開することなく、足や腕の血管からカテーテルという細い管を通して、脳の血管の病気を治療する方法になります。たとえば脳梗塞は、脳の血管が詰まって脳の一部が壊死する病気。脳梗塞は時間とともに症状が悪化し、重い後遺症や死に至ることがあります。脳梗塞の治療は、血栓溶解薬という薬を静脈から投与する方法と、血栓回収療法という二つがあります。血栓回収療法は、カテーテルを通して詰まった血管に直接アプローチし、血栓を取り除く方法。これだと発症から24時間以内に行うことが出来ますが、治療を早く行うほど後遺症が少なくなります。ただ、血栓回収療法を行える施設は限られているのが現状です。常にこの治療を行えるのはこのセンターが県南エリアで唯一となります」。厚生労働省の人口動態統計月報年計の死因順位別(2022年調べ)によると、第1位は悪性新生物(腫瘍) 38万5787人、第2位が心疾患(高血圧性を除く) 23万2879人、第3位は老衰17万9524人、そして第4位が脳血管疾患10万7473人となる。このように国内の死亡原因としても上位にあがる脳血管疾患。高齢人口数が加速化する今、より高度な治療法が強く求められている。

発症して「6時間」が

タイムリミット

「脳卒中の7割以上が脳梗塞であり、その治療はまさに時間との勝負といえるでしょう。発症してから6時間以内には治療を終わらせるのがベスト」と天達先生は話す。高齢者における脳卒中の内訳を見ても、圧倒的に脳梗塞患者が多く、治療のスピード感は命の鍵を握ると言っても過言ではないようだ。そして、常に迅速な治療を行う体制がここにはある。

「脳卒中の患者さんには、一刻も早い対応が求められます。1分1秒でも無駄にせず、いかに迅速に治療を行うかが重要です。そうした救急救命の現場において、専門性の高い医療施設を備えたセンターの存在は、非常に大きな意義を持つと考えています」。

開放的なリハスペースで

術後をしっかりサポート

それぞれ病気の種類によって症状は異なり、脳梗塞や脳出血では意識障害や半身麻痺、言語障害などが、くも膜下出血では激しい頭痛や意識障害などが突然現れる。しかも、脳卒中は一命をとりとめたとしても後遺症が残ることが多く、日本で介護が必要になる人のうち約2割が該当するとされている。その結果、急性期治療同様に大切になってくるのが、脳卒中になった後のリハビリテーションや口腔内ケア、栄養管理と言われている。「ほとんどの患者さんが自宅に帰ることを第一に希望されますので、自宅生活が困難になった患者さんの支援を積極的にケアしていきます」と天達先生は言う。

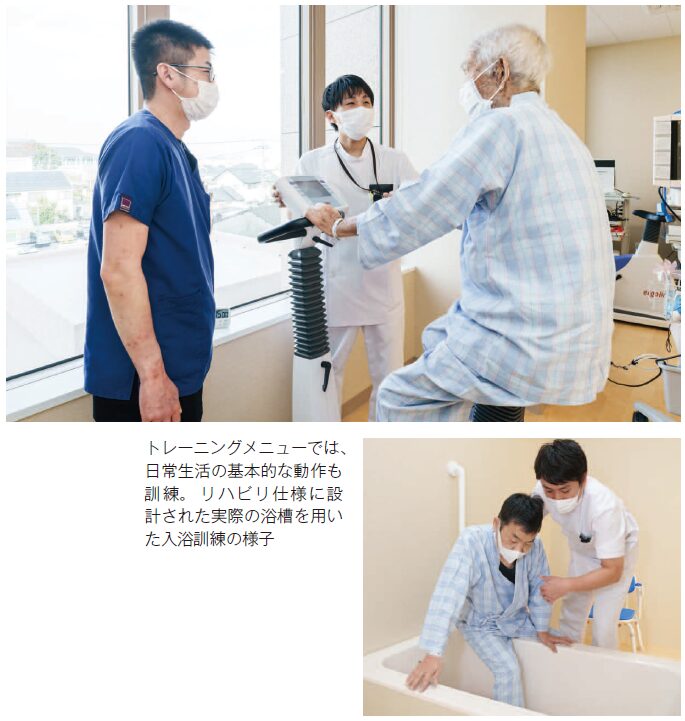

急性期病院であっても、手術や薬物療法など行ってもすぐに転院とせずに、亜急性期のケアも他の職種スタッフと連携してチーム医療に当たっているのだ。特に、脳卒中の患者は嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こすことがたびたび報告されている。口腔ケアが非常に大切になってくる中、歯科衛生士が常勤し、積極的に患者のケアに務めている。昨年3月、新館3階に移転したばかりのリハビリテーションセンター。約800㎡の広々とした明るいワンフロアでリハビリを提供できる環境が整えられている。中には、自宅キッチンで調理する、入浴する、洗濯するといったの日常生活を訓練するために台所、浴槽、洗濯機など実際の設備が整った『ADL・IADL訓練室』がある。

ADLが日常生活の〝基本的な動作〞であるのに対し、I A D L はADLよりも複雑な動作と判断が求められる〝応用的な動作〞。リハビリスタッフも、令和7年度36人(PT 20人、OT 10人、ST6人)に増員された。いつものようにリハビリの様子を見る天達先生は、「日本脳卒中学会でも、リハビリテーションは発症後48時間以内に開始するのが理想とされているように、脳卒中急性期ではできるだけ早期にリハビリを開始することが重要です。それを受けて、昨年から土曜のリハビリテーションをスタートさせました。お陰で、48時間以内にリハビリを始める患者数が44% から83%までになりました。患者さんの頑張りにこちらも後押しされます。将来的には日曜もリハビリ機能を実現させようと、スタッフ間で計画しているところです」。

リハビリテーション部門にあって、認定理学療法士(脳卒中)のライセンスを有する牧野颯馬先生、甲斐宏明先生の2名を中心に、脳卒中の患者のサポートに務めている。「何よりも患者さんご自身の日常

に寄り添うのが一番大切と思っています。そのため自宅に戻ってからのADLを高める再現性のある訓練が必要になってきます。患者さんの役割と環境を整えて、リハビリの質をあげるよう、スタッフ達で話し

合ったり、情報を共有したり。チーム連携に努めてます」と牧野先生。恵まれた環境の下、懸命にリハビリに取り組んでいる患者の様子からも、チーム医療が体現されていることを強く感じた。

首より下の血管、すべての外科治療に対応する「心臓血管外科」

循環器疾患の治療、再発防止に貢献する「心臓リハビリテーション」

チーム医療で地域を守る

心臓血管外科

「八代市を中心とした県南地域に質の高い安全な医療を提供していくと同時に、高度先進医療および低侵襲治療が可能な診療科・病院を目指しています」と話されるのが、心臓血管外科医の柘植俊介先生で

ある。外科医というハードな仕事に結びつかない温和な雰囲気。だが、ひとたび医療の話題となると、瞳を輝かせて、患者や八代のまちまちへの熱い思いを語り、医療に携わる若い情熱が伝わってくる。

「心臓血管外科は、心臓や手、足というように首より下の血管、すべての治療を行う診療科です」と柘植先生。同科では、心臓疾患および大動脈を含む血管疾患に対する外科治療を取り扱う。具体的には、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)に対する冠動脈バイパス手術や左心室形成術、弁膜症に対する弁形成術や弁置換術、大動脈疾患(胸部および腹部大動脈瘤、大動脈解離)に対する人工血管置換術、不整脈に対するメイズ手術、肥大型心筋症に対する心筋切除術、収縮性心膜炎手術、心臓腫瘍手術、閉塞性動脈硬化症に対する下肢バイパス手術、下肢静脈瘤手術等、などと多くの領域を手がけている。

「高いレベルの医療を安心・安全に地域住民の方々に提供する」ことをモットーに、チーム医療という考えで日々の診療に務めているという。術前は外科医、循環器内科医、病棟看護師が連携し、手術時は外科医、麻酔科医、臨床工学士、手術室看護師が連携し、さらに術後は、外科医、理学療法士、ICU・病棟看護師が連携し、最善を尽くして共同作業を行うそうだ。

大規模病院にない

連携で医療に臨む

同科においては、島田病院長が熱く語る理念にもあるように〝地域に根差した医療〞が何よりも最優先される気運が感じられる。特に、高齢の患者が多い診療科にあって、柘植先生の元には、「遠方の慣れな

い土地での治療は、患者さんに無理がある。術後の定期健診も困難だろう。治療を続けるには地元の医療機関が望ましい。近隣で通院したい」などのさまざまな声が聞こえてくるようだ。そして、「都会の

大規模病院ではないので、他の診療科の医師との連携が非常に有益です」とも話す。それぞれ診療科ごとの敷居が低く、そのためチーム連携がかなりスムーズになる。それが嵩じて、患者に寄り添った治療が実現できるのだ。

また、緊急オペが必要となった事態でも、7室ある手術室を最優先で使用しオペできるよう調整。麻酔科の医師も協力して、速やかに手術を行う。ここでも病院長がリーダーシップをとってくれることが多く、「助けられてます」と柘植先生。

スペシャリストがサポートする

心臓リハビリテーション

同診療科の頼りとする部門が、新館に移転したばかりのリハビリテーション。注目すべきは、心臓リハビリテーション機能の充実ぶりだろう。理学療法士の泉輝久雄先生、清水翔三先生、川口俊志先生が心臓リハビリテーション指導士の資格を有する。

心臓リハビリテーション指導士とは、運動療法のみを行っていれば事足りるものではない心臓リハビリにおいて、食事療法や禁煙指導を含めた包括的リハビリを目指して、医療専門職間の連携と共同作業(チーム医療)を促す要(かなめ)となる職務。さらに、チームを円滑に機能させるために、心臓リハビリに関する共通認識と、知識や用語の共有化、定期的なカンファレンスやミーティングに参加できる能力も欠かせない。2000年に日本リハビリテーション学会で認定制度が発足。今後、包括的心臓リハビリを通じて、循環器疾患の治療ならびに再発予防とQOL向上に、大いに貢献できると見られているようだ。

心臓リハビリでは、指導士が必ず付き添って、酸素飽和度や心電図、心拍数を確認しながら運動療法に取り組むのが大きな特徴。患者の体力回復、社会への復帰、再発予防を図るために、運動療法、生活指導など様々な方面から行う。高度な治療を提供するだけではなく、患者と二人三脚で元の日常生活に近づけたいと努めるのが、熊本総合病院の医療スタッフのマインドだと感じた。

独立行政法人地域医療 機能推進機構(JCHO) 熊本総合病院