かかりつけ医と連携医療するマルチファンクションな開放型病院

現代の歯科医療は歯から歯茎、骨、顎関節などの組織や臓器まで、口腔全域を総合的に診療しなければならない。

歯科医療界で、希少な歯科専門病院として地域に貢献し、後進を牽引してきた『伊東歯科口腔病院』。創立85周年

の節目を超え、今後果たす役割とは?

民間初の歯科専門病院

提唱する連携医療とは?

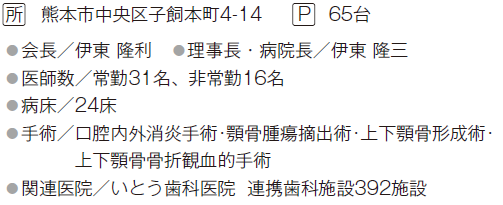

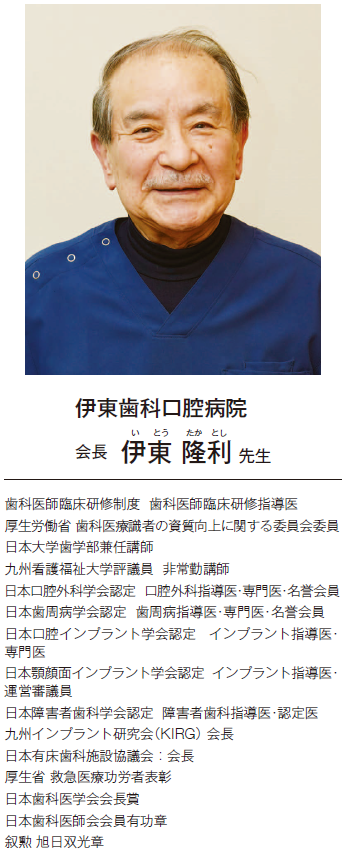

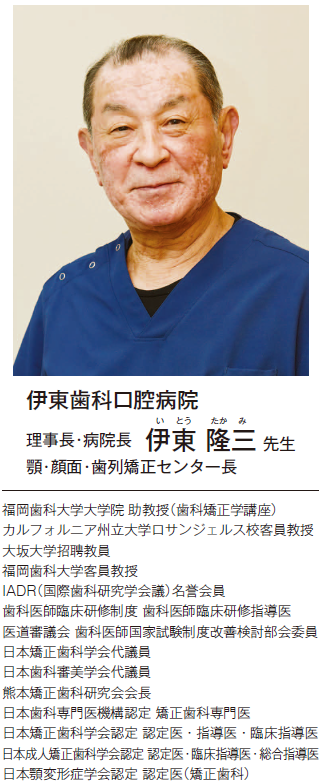

2024年に創立85周年を迎えた『伊東歯科口腔病院』の前身は、会長の伊東隆利先生と理事長・院長の隆三先生の父である武嗣氏が、1939(昭和14)年に開院した『伊東歯科口腔科醫院』。以来、父の教えである「歯科医療を通じ、健康生活に奉仕する」を理念とし、今では県内外の歯科疾患に悩む多くの人を治療する〝日本初の歯科口腔病院〞として大きな役割を担っている。

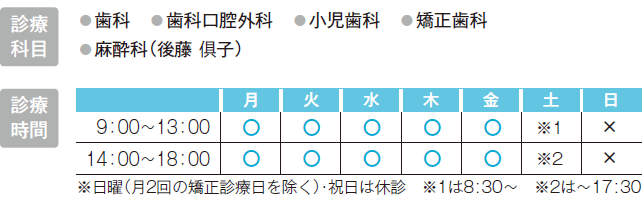

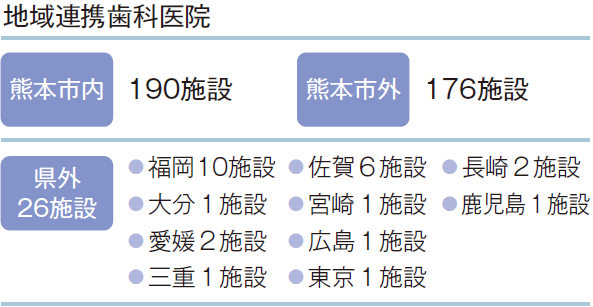

「熊本には歯科大学がなく、歯科口腔領域の拠点施設が望まれていました。そこで1975年に10床の入院ベッドを持つ有床歯科医院を作った経験を活かして、24床を備えた民間初の歯科口腔病院を2009年に開設しました」と隆利会長。同時に開放型病院・地域歯科診療支援病院にも指定された。これによって熊本市内外はもとより、全国10県にまたがる約400の連携歯科医療機関の歯科医師が高度で専門的な治療を要する際、同院の施設や人材を利用で

きる仕組みが整った。

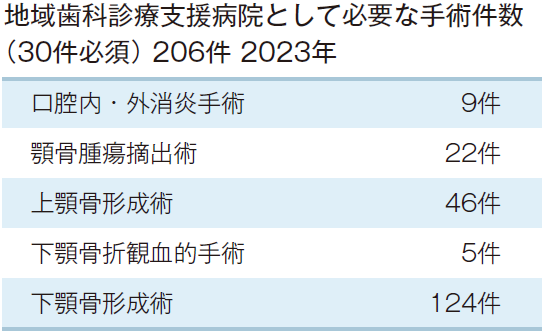

開放型病院とは、総合病院の施設や検査機器などを、地域の先生方(かかりつけ医)に開放した病院のこと。先進医療機器の共同利用や病院医師とかかりつけ医との共同診療が可能になる。登録医は開放型病院登録医と呼ばれ、開放型病院に認可されるには、〝登録医が20名以上、病床が5床以上であること〞と厚生労働大臣の定めによる基準が設けられている。また、地域歯科診療支援病院として30件必須とされる手術件数においては、2023年で見ると206件に上っている。内訳は、口腔内・外消炎手術をはじめ、顎骨腫瘍摘出術、上下顎骨形成術、上下顎骨骨折観血的手術となっている。特に、顎変形症の手術は1975

年に第1例を行って、現在2561例となり、日本でも有数の件数という。

同院では約180名の多職種スタッフ体制の下、口腔外科、矯正診療はじめ、一般歯科治療、救急医療、高度先進医療、有病者歯科医療、障がい者歯科医療、訪問歯科医療において、常に安全、安心なチーム医療が提供されている。同時に、歯科医師をはじめとして、歯科衛生士、歯科技工士に加えて、医師、薬剤師、看護師、放射線技師、栄養士といった多職種による医療体制が整えられ、専門医療集団として連携医療の確立が着実に進行しているようだ。

一口腔単位の治療が

歯科口腔病院の強み

「近年、歯科と医科が密接になってきました。食べることが大事、口腔の健康が大切と考えられています。〝お口は万病の素〞と内科医が言うほどです。よく知られた歯周病は骨粗しょう症、糖尿病、認知症にまで影響があると言われます。噛むことが脳の健康にまで関わると考えられています」。

同院が実践するのは、〝一口腔単位〞のチーム医療。「歯科病院は、一次医療から二次医療、すなわち外来診療から入院治療までが求められます。学生の頃から、患者主体の一口腔単位の治療をしなければならないと言われてきましたが、実際はどうでしょう。各科単位の治療が主となり、一つの治療が終わると、次の診療へ、が現状です。長年大学病院に勤務した経験から隣の科との壁の厚さを実感しました」と隆三先生。隆利先生と二人三脚で病院化を実現する中、積極的に〝一口腔単位の治療〞に取り組んできたという。

「たとえば虫歯で来院された患者さんのめざす最終的なゴールは何か?ゴールをお聞きし、各部門のスペシャリストが集まり専門的な治療計画を立てる。つまり患者さんが動くのではなく、患者さんの周りに専門医が集まって連携しチーム医療にあたります。歯科大学病院と違った大きな特徴であり、同院の強みです」。一口腔単位の治療によって、クオリティーの高い、患者が満足できる治療が可能になるのだという。

教育機能を有し

若手の人材育成

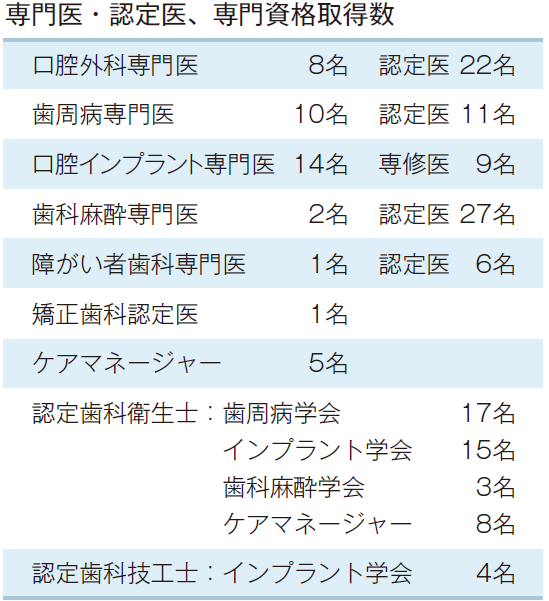

同院のもう一つの特長に、大学のように若手歯科医師を育てる教育機能を持つということが上げられる。1989年に日本口腔外科学会研修施設指定を受けたことを皮切りに、歯科麻酔学会(1996年)、歯周病学会(2004年)。以後、障がい者歯科学会、矯正歯科学会、補綴歯科学会、顎顔面インプラント学会、有病者歯科学会と次々に研修施設に指定されている。専門医・認定医にとどまらず、歯科衛生士、歯科技工士の育成にも尽力し、歯科大学のない県にも関わらず、歯科分野のスペシャリストを多数輩出している。

口腔外科学会の認定医になるためには3年以上の実務経験を積んだうえで、専門医であれば10年以上、指導医であれば12年以上経って受験資格が持てるとか。同院に入局した研修医達は専門医制度へのチャレンジが、一つの大きな目標になっている。隆利先生は、「1997年に厚生労働省の歯科医師臨床研修施設となり、研修歯科医師の卒後教育も行っています。若い先生を預かって、臨床と教育を進めています」。これまでに143人の研修医が全国から集まって全国に展開している。さらには、熊本県知事指定の口腔に関する医療(矯正)の育成・更生医療の指定を受けたことで、先天異常や顎変形症の健康保険による矯正治療や手術も可能になった。

歯科医療と矯正が

コラボして治療

「来院される方の疾患の一つに顎変形症があります。顎変形症とは、上顎骨や下顎骨の形や大きさの異常、両者の咬み合わせの異常(咬合不正)と顔の変形などの症状を示すものです」と話すのは矯正を専門にする隆三先生。顎変形症は遺伝的な要素が強いと言われているが、ほとんどは原因不明。多くはあごの成長のアンバランスによるものと考えられ、幼少期では異常に気づかず、思春期にあごが発達するタイミングで症状が明らかとなるという。

おおまかに上顎骨の変形、下顎骨の変形、上下顎骨の変形の3タイプがあり、さらに成長の過程による変形と、不足による変形に分類することができる。代表的な顎変形症としては、下顎骨が突き出た下顎前突症、逆に下顎骨が小さい小下顎症、上顎骨が突き出た上顎前突症、前歯が噛み合わない開咬症、あるいは左右の顔の大きさが異なる顔面非対称などがあり、それぞれに咬合不正と顔面変形を伴う。治療においては、口腔外科医、矯正歯科医、形成外科医、言語聴覚士や耳鼻咽喉科医と相談の上で治療法を決定。その目的は、咬み合わせと顔貌の両者を改善することにあり、そのためどの位置にあごを移動すれば、最適な咬み合わせと顔貌が得られるかを検討するのだ。

「多くの患者さんには、手術前後に矯正歯科で歯並びの治療を行うことをお勧めします。歯科医療と歯科矯正がコラボレーションすることで、患者さんにとってよりQOL(生活の質)の高い医療をめざすことができます。平均寿命がのびる社会で、75歳の方が顎の変型を治したいという症例もあります。矯正治療は数年間にわたりますが、〝90歳まであと15年。しっかり噛んで食べたい〞というご希望でした」。ひと昔前の「こどもが矯正する」から「おとなも矯正する」時代になったようだ。「異なる部門がコラボレーションして治療するという点では、インプラント治療も補綴部門とのコラボレーションです」と隆利先生。歯科インプラント治療の主な目的は、失った歯の機能と審美性(見た目)を回復させることという。

一般的に、乳歯は5歳半〜6歳頃に永久歯への生え変わりが始まり、12歳頃にはほとんどの乳歯が永久歯へと生え変わる。永久歯は智歯(親知らず)を除くと全部で28本。ところが生まれつき歯が足りない(先天性部分無歯症)、う蝕(むし歯)や歯周病などで歯を失ったという場合、そのままにするとかみ合わせや歯並びが悪くなり、しっかり食物を噛めなくなるなどの日常生活に影響が生じる。そうした場合、失った歯を補う方法として、ブリッジおよび歯科インプラントなどの治療方法が選択される。

小児から高齢者まで見守る

社会貢献の役割

同院のビジョンの一つに、「年間365日、24時間の救急医療、訪問治療や幼稚園や学校の歯科検診、障がい者歯科といった社会医療」がある。「高齢社会から超高齢社会を迎える中、要望が急増しているのが歯

科訪問診療です。医療機関に通院が困難な要介護高齢者や障害を持つ人たちの自宅、病院、施設に出向いて診療を行います」と先生。入れ歯の調整や簡単な口腔ケアのメンテナンスであれば、通常の訪問治療で十分。ところが「8020運動」の甲斐あって、多くの歯が残存している高齢者が多くなった現代は事情が異なるという。〝8020〞は〝ハチ・マル・二イ・マル〞と読み、〝80歳になっても20本以上自分の歯を保とう〞と、1989(平成元)年、厚生省(現・厚生労働省)と 日本歯科医師会が提唱。

こうした口腔内の変化もあり、自宅のベッドや布団の上など診察室とは異なる条件下での治療には、設備面・衛生面において限界があるという。「数回にわたる訪問診療を繰り返すよりも、入院下で集中的に治療を行うことが望ましいです。高齢者、口腔機能低下症に悩む患者さんに対して、総合的に治療ができる、〝歯科に特化した〞から〝歯科を主体とした〞歯科医療をめざしていきたいです」と先生は話す。小児歯科の分野においては、むし歯が極端に減少傾向にあるのに対して、不正咬合が増加の一途をたどっている。歯科疾患予防の効果が見られる反面、軟食化が一因となって咬み合わせに支障をもたらしているようだ。今後は、食育指導によって予防することが求められるという。

100周年に向けた

新たなビジョン

「創立86周年を迎えて、最近は100周年が話題になります。では、当院のニーズはどこにあるか? 患者さんから、歯科から、地域から求められることを第一に考えます。強みを伸ばし、ニーズの高いところに対応して、国民の〝健康長寿〞に貢献したいです」とおふたりの先生は口をそろえる。地域との連携、かかりつけ歯科医との連携を実践するマルチファンクションな歯科口腔病院はまだまだ進化する。

医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院

P 65/地域歯科診療支援病院/厚生労働大臣指定歯科医師臨床研修指定機関/更生(育成)医療指定機関/日本口腔外科学会・日本歯科麻酔学会・ 日本歯周病学会・日本障がい者歯科学会/日本矯正歯科学会/日本補綴歯科学会/日本顎顔面インプラント学会研修指定機関

096-343-0377