高齢者の骨折は“骨卒中”。リスクを理解して

年を重ねると、骨折のリスクが非常に高くなる。骨折の治療をしたとしても歩行能力が元のレベルに戻らな

かったり、寝たきりになるケースも。いきいきと長生きするためには、骨折をしないよう「骨粗しょう症の治療」が欠かせないという。

骨粗しょう症専門外来を開設している、朝日野総合病院の辻王成副院長に話を聞いた。

〝いつのまにか骨折〞で

自覚がないことも

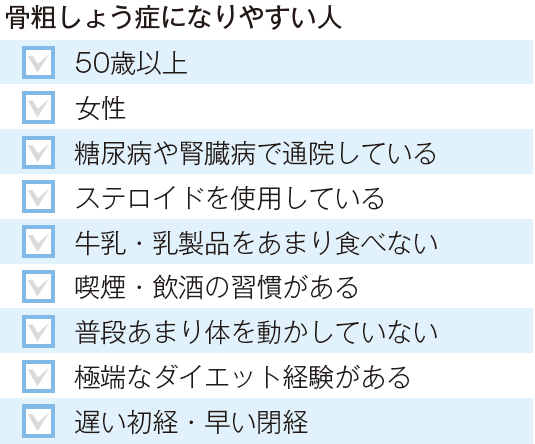

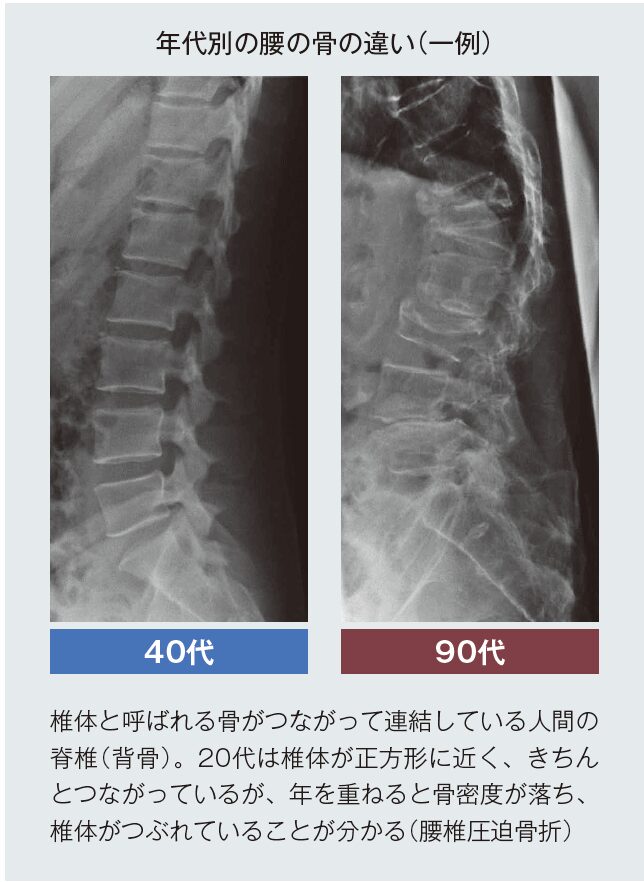

人の骨は、常に新陳代謝(骨代謝)をして新しい骨に生まれ変わっている。通常、「骨を壊す力」と「新しくつくる力」が均等となって健康な骨が保たれている。ただ加齢やホルモンバランスの変化などで力の均衡が崩れて新しい骨の生成が間に合わず、骨の中身がスカスカ(骨密度の低下)になることがある。結果骨がもろくなり、骨折しやすくなるのが骨粗しょう症だ。

特に女性に多い病気で、同院でも患者の80%以上が女性。閉経前後の50代で急激に骨密度が低下し、骨粗しょう症と診断されるケースが増えてくる。そして、骨密度の低下は痛みなどの自覚症状がなく進むため、治療をしないと、さらに骨がもろくなり、外傷もなく知らないうちに背骨が折れる、いわゆる〝いつのまにか骨折〞となることも少なくない。

高齢者にとっては

〝たかが骨折〞ではない

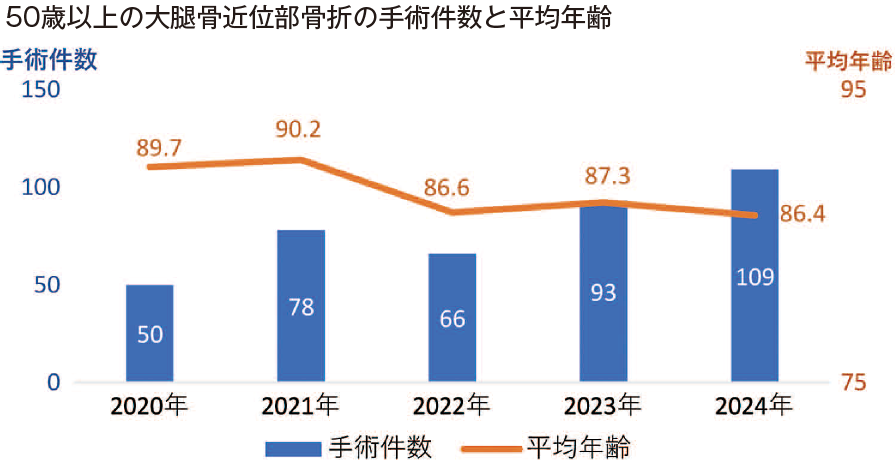

同院でも50代以上の〝脆弱性骨折〞の入院患者数は増加傾向だ。転倒により、大腿骨(ももの付け根)を骨折・入院する高齢者も増えてきているという。ここで注意したいのは、若い世代と高齢者では、骨折の意味合いが異なる点。若い世代は骨折しても元の生活に戻れることが多いが、高齢者は骨折後、生活レベルが低下する場合も多い。

高齢者の骨折は、全身の衰えにより骨が弱くなり、筋力やバランス能力も低下した結果として起こる。一度骨折してしまうと、入院・手術↓体力低下↓転倒の危険性大↓次の骨折―といった悪循環が生まれ、なかなか元の生活レベルに戻ることが難しい。

「高齢者の骨折は、一回起こすと患者に大きな変化をもたらすという意味で、脳卒中ならぬ〝骨卒中(こつそっちゅう)〞とする考えが広まってきました。〝たかが骨折〞と捉えず、骨折の原因である骨粗しょう症の治療・転倒をしない体づくりをしてほしいですね」。辻副院長は警鐘を鳴らす。

食の見直し、運動に加え

定期的な骨密度検査を

骨を丈夫にするためには食生活の見直しと運動の習慣化が必要だ。食事では、骨のもとになるカルシウム、カルシウムの吸収を助けるビタミンD、骨の劣化を防ぐビタミンKを積極的に摂取したい。各栄養素が含まれる食品を左に示した。また、ビタミンDは日光によってつくられるため、夏なら木陰で15〜30分、冬なら30分〜1時間体の一部に日を当てるとよいという。

さらに適度な運動を続けることも欠かせない。ウオーキングやスクワットなど無理せず続けられる範囲で根気よく続けよう。自覚症状が少ない骨粗しょう症は検査でしか見つけることができないため、同院では、50代前後の女性に対し、一度「骨密度検査」を受けておくことを推奨している。「50歳以上の3人に1人が骨粗しょう症になると言われています。将来の骨折予防のため、閉経前後で自分の骨密度を確認してほしいですね。骨粗しょう症にかかったときの基準点となり、比較がしやすくなります。その時点で骨粗しょう症と診断された場合でも、早めに治療を開始することで改善できます」と辻副院長。まだ先の話と思わず、自分の骨の状態を早めに把握しておきたい。なお、同院では随時骨粗しょう症検査を行っている

骨折での入院と同時に

骨粗しょう症の検査と治療を

骨粗しょう症の治療は、経口薬もしくは注射投与で行われる。選択肢が少なかった2000年前後と比べ、現在は薬剤の種類が増え、重症度に合わせて選択ができる。「骨粗しょう症の専門外来がある当院では、患者さんの状態や効果などを見極めて、先を見据えた提案ができます。そこが専門外来のメリットの一つです」と辻副院長。

骨折した高齢者に対する骨粗しょう症治療も忘れてはならない。骨折をした高齢者は骨粗しょう症の疑いが極めて高い。ただ、以前は骨折の手術・治療のみを行い、骨粗しょう症対策をしないことが一般的だった。しかし2022年に大腿骨近位部骨折後の骨粗しょう症治療に関する診療報酬の改定が行われた。すなわち大腿骨近位部骨折で入院した高齢者に対して、入院中にチームで骨粗しょう症の評価を行い、薬物治療を開始し退院後の治療を継続することが標準化された。「当院では骨粗しょう症の対策に本格的に取り組んできた2014年から、骨折した入院患者に対する骨粗しょう症の治療の必要性を感じ、早くから治療を行ってきましたが、ようやく国が動き出した感があります」。辻副院長の言葉は力強い。

✔ check

50代以降の女性におすすめ

骨粗しょう症検査で健康寿命を伸ばす」

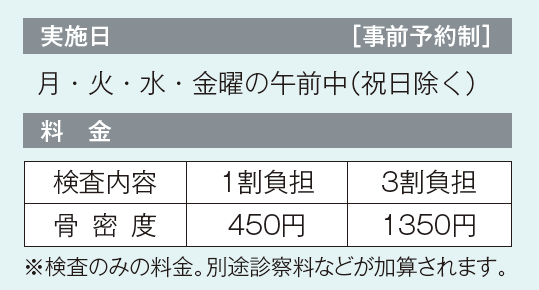

朝日野総合病院では、将来の骨折予防のために、自分の骨の状態を確認できる「骨粗しょう症検査」を随時実施している。腰と足の付根の骨を測定する「骨密度検査」と背骨のレントゲン撮影後、専門医師の診察が受けられる。性別・年齢は問わないが、特に50歳以上の女性に推奨したいとのこと。

健康寿命をチームでサポート

専門外来の設置で、より細やかな治療

多職種からなる

OLSチームの発足

専門チーム「OLSチーム」や専門外来の設置など、骨粗しょう症対策に力を入れる朝日野総合病院。この動きが始まったのは2014年。ただ同院に骨折で入院した高齢者に対し、骨粗しょう症の治療を行うものの、退院後に治療を継続できないことが課題だった。「骨粗しょう症の危険性や治療の大切さを患者さん、病院全体で理解してほしいという思いがあり、そのためには診療科や職種を超えたチームでのアプローチが必要だと強く感じました」。チーム発足時から骨粗しょう症治療の中心だった辻副院長は振り返る。

そこで2016年、整形外科医師や看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、社会福祉士、事務スタッフといった多職種からなる朝日野OLS(骨粗しょう症リエゾンサービス)を立ち上げた。さらに翌年には週1回の骨粗しょ症専門外来を開設。生活レベルの低下につながる〝最初の骨折(一次骨折)〞を防ぐため、退院後二次骨折治療継続のためチーム一丸となって薬物治療や運動・栄養の指導を行っている。

世界的団体から受けた

栄えある〝銀賞〞の称号

同院のOLSチームは、一度骨折した人が再び骨折すること(二次骨折)がないよう、「骨粗しょう症治療の継続」を掲げ、多方面からアプローチ。その対応は極めて細やかだ。それは、骨折で同院に入院した患者が、退院後に別の医療機関へ通院する場合の薬剤選びにも現れる。通院先の医療機関に「同じ薬剤が処方できるか」の確認を行い、そこで処方可能な薬剤を選択するのだという。「飲み慣れた薬の方が続けやすいはず。退院後に途切れてしまうことより、続くことを優先しなければなりません」。高齢者の健康寿命を伸ばすため、辻副院長の意志は固い。

患者の情報はデータベース化し、それぞれの状況をチーム全体で把握。骨粗しょう症治療の重要性や薬剤の効能・副作用などを丁寧に患者本人、家族に説明し、治療を続けてもらうよう働きかけている。この活動の結果、2022年6月、骨粗しょう症と骨折予防の啓発・研究・教育・支援を行う世界最大の非営利団体「国際骨粗鬆(しょう)症財団(IOF)」の認定制度で〝銀賞〞の認定を受けた。二次骨折の予防などにおいて、優れた成果を上げる医療機関に贈られるもの。国内の受賞は91施設で、熊本県では同院のみの認定だ(2024年9月現在)。

「評価を受けて感じたのは、これまでのわれわれの方向性が間違っていなかったということ」と辻副院長。外来と入院に関わらず、骨折した人には必ず骨粗しょう症の検査と治療を行う、というのが世界的な

流れ。いち早くそういった流れを実現してきた同院だからこそ認定された銀賞。「チェック項目によって、自分たちに足りない部分が整理されたいい機会でした。次回の申請では〝金賞〞を狙いたいですね」。朝日野OLSチームの目標は高い。

リハビリスタッフが転倒予防のための運動を提案

OLSチームメンバー。辻副院長(中央)と、4名の日本骨粗鬆症

学会認定マネージャー

運動の記録が残せる

カレンダー〝コツカレ〞

OLSチームのアイデアから生まれた取り組みも多い。同院オリジナルの「骨粗鬆症治療カレンダー〝コツカレ〞」もその一つ。転倒の予防のための毎日の運動。同院でも、受診時に必ず運動について指導を行い、一人ひとりに合わせた運動プログラムを提案、指導を行っている。しかし、その運動が自宅でも続けられているかの確認がしづらい。そこで成果を目に見える形にしようと考案されたのが〝コツカレ〞だ。治療開始月から2年分のカレンダーが1セットになっており、日々の運動ができた日には◯、転倒した日には×を入れる形。半年ごと、診察時に理学療法士がカレンダーで運動状況や転倒の有無を確認、運動内容の再検討を行っている。毎日付けることで患者側の意識づくりにもつながり、励みになっているようで、◯が続く日付欄を得意そうに見せる人もいるのだという。

患者に寄り添い、必要な

薬を処方することが「治療」

骨折で入院する患者の骨粗しょう症治療では、「効果」と「継続」面で薬選びが重要となる。同院は「骨折予防のため患者に適した治療薬を適宜処方する」方針を掲げている。まず「効果」を優先して、重症度に見合う治療薬を提案している。重症であるほど薬は高額になる傾向だが、次の骨折の危険が迫っている患者には必要であり、丁寧な説明を行い納得していただき治療を開始している。もちろん前述したとおり、「継続」を優先するために通院先に合わせたり、患者の経済的負担に配慮しなければならないケースもある。最も大事なのは薬での治療と運動の「継続」であり、当院では患者ひとりひとりに寄り添う治療を心がけている。

「骨折を予防するために、その患者さんに必要な薬で治療を継続することが理想です。患者さんに対してできることをやる、それが必ず患者さんの未来につながります。」辻副院長の言葉から、同院の姿勢がうかがえる。年間約650人の骨粗しょう症患者の診断・治療を行う同院。今後も、健康寿命を伸ばす「地域医療の拠点」としての取り組みに期待が高まる。

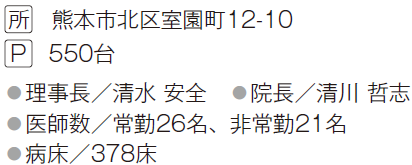

医療法人 朝日野会 朝日野総合病院