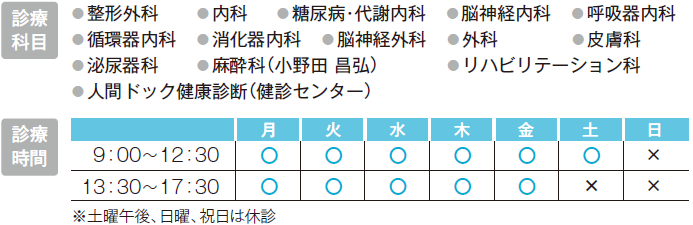

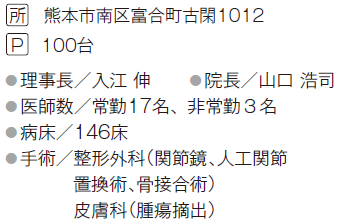

ハブ機能を活かし、ケアミックス病院としての確立

近年、医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、安定した病院運営が難しくなるといわれている。一方で、

2040年には高齢者人口がピークを迎え、法人としてどのような方向で運営を行っていくかが大きな課題となって

いく。超高齢社会にあって、地域包括ケアシステムの実現を掲げて取り組んでいるケアミックス病院をご紹介する。

超高齢社会の中で

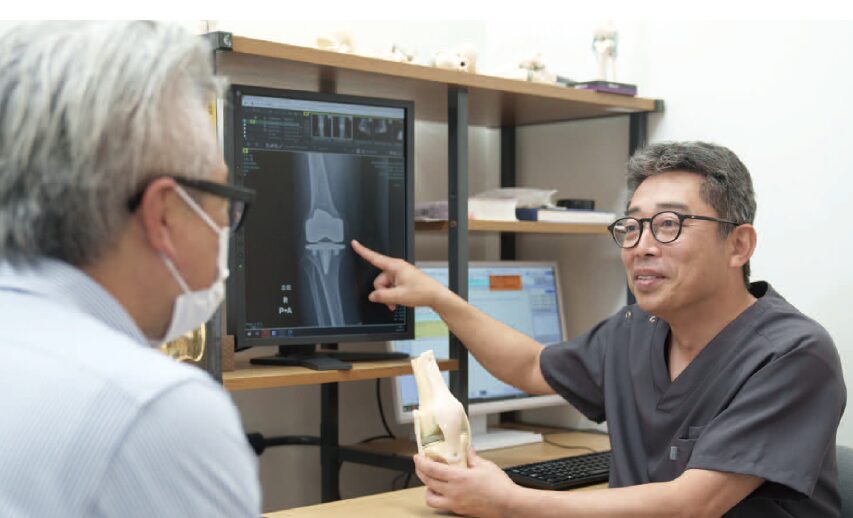

リハビリと関節外科に注力

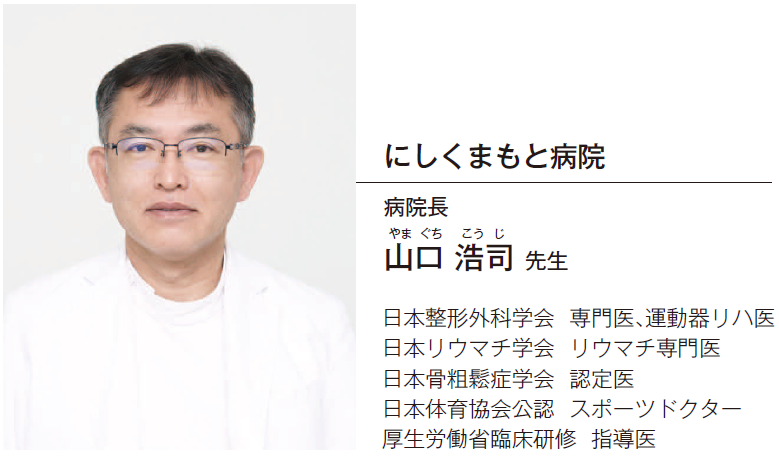

熊本市の南部にある『にしくまもと病院』。機能強化型の在宅療養支援病院に認定され、1988年開院以来、〝いつも患者さんに寄り添い、強く、優しい、地域に頼られる優れた病院を目指していく〞というビジョンの下、県南地域の中核を担っている。山口浩司院長は、「当院は、リハビリテーションに注力し、近隣の急性期病院と在宅とをつなぐハブ機能を果たすよう努めてきました」と話す。

ビジョンには、患者を在宅に戻していくという大きな狙いがある。そのため、①地域に根ざした急性期病院と診療所をつなぐハブ機能を確立、②慢性疾患に対する高度な医療の提供、③リハビリテーションを基盤とし在宅療養と強い繋がりを持った病院として成長、3つの柱を掲げている。「住民と医療のパイプ役に徹するにあたり注力してきたのが、リハビリテーションと関節外科です」と院長。ここ数年を〝組織体制の再構築と後継者の育成〞の時機と見据えて、新たな取り組みに着手してきた。

柱の一つである『関節外科センター』の開設。院長自身、整形・関節外科が専門であり、14年には同センターを立ち上げている。さらに、超高齢社会を見据え、先進の認知症治療や在宅医療に注力。昨年4月には『訪問診療部』がスタートし、数々の実績を残している。常に患者のQOL(Quality of Life)に心を配りながら、院長は医術者の育成にも心血を注いでいる。「目指すのは、優れた技術や知識のみならず、高い倫理観を備えた若い医師達の育成とチーム医療の強化です」。

ホスピタルとタウンを併せた造語の〝ホスピタウン〞に重ねて、日々地域包括ケアシステムの構築を目指している。今後ますます、地域の人々と医療、患者と医療スタッフを繋ぐケアミックス病院として

確立していくだろう。

〝変形性膝関節症〞治療の

選択肢を広げる専門外来

同院の新しい取り組みの一つ『関節外科センター』で、近年目立つのが変形性膝関節症に悩まされる患者数の増加。「変形性膝関節症の主な原因は加齢です。進行度に応じて対処法は、保存的治療(生活指導、薬物療法、装具療法)から手術(人工関節手術、骨切り術)まで、様々な選択肢があります」と話すのは、同センター長の岡元信和先生。さらに、「初期であれば保存的治療を行いますが、残念ながら病状が進行し、それでは日常生活などに支障をきたすとなると手術を検討します」他に、スポーツや運動によるケガで早期回復を目指している、痛みの原因である炎症を抑える・痛みが和らぐことを目的とするといった場合、再生医療という選択肢もある。同院は2021年3月、「厚生労働省 再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の認可を受けており、「PRP(多血小板血漿)療法」が可能である。

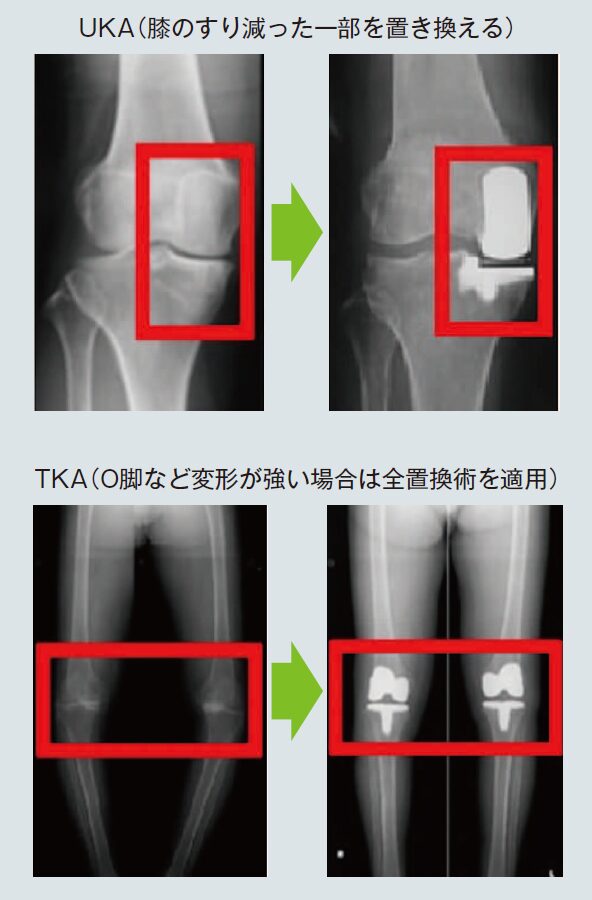

人工関節置換術の選択

人工関節置換術には、傷んだ関節全体の骨軟骨を切除して、金属やポリエチレンでできた人工関節に置き換える「人工膝関節全置換術(TKA)」と、膝関節の内側か外側のすり減ったどちらかだけを人工関節に置き換える「人工関節単顆置換術(UKA)」がある。同院の症例数は2009年以降TKA累計1465膝(2024年度は160膝)、UKA累計179膝(2024年度は45膝)となっている。症例によっては両膝同時に行っている。UKAは膝の靭帯がしっかりしており、変形が強くない場合に適応となる。その他の部分が温存されるためTKAと比べ自然な動きが期待できる。変形が強い場合はTKAの適応となる。

KA法による注目の人工関節

自然で生理的な動きを目指して

しかしながらTKA術後の患者満足度は、約2割が不満足という報告もある。これまでTKAは全ての患者でO脚でもX脚でもない真っすぐな膝を目指していたが、患者の脚の形は様々で、いっそ若い時の膝に戻した方がより自然で違和感がなくなるのではと近年、生体膝の動きに注力し取り組んでいるのが「KA(キネマティックアライメント)法」だ。「患者の生まれもった脚の恰好や靭帯のバランスに合わせて人工関節を設置することで、より自然で安定した若い時の膝を再現するようにしています。いずれにしろ、患者の年齢や活動性、膝の状態を考慮に入れて、骨切り術から人工関節置換術まで、術式の選択をしっかりと話し合いながら決めていきます」

軽度の認知症の進行には

『レケンビ・ケサンラ』で対処

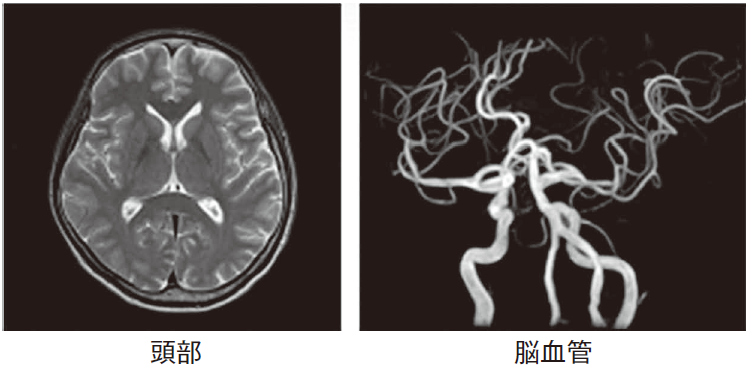

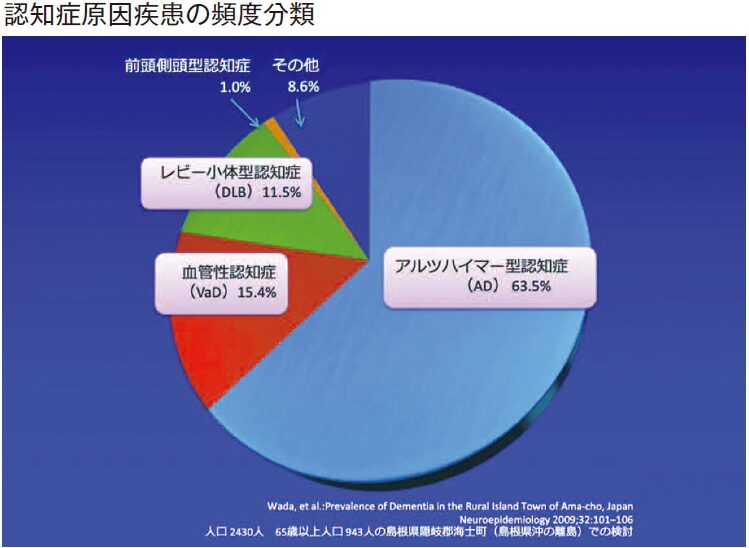

同院の脳神経内科の村端秀映先生は、「認知症とは、様々な原因によってもの忘れ(記憶障害)や判断力の障害が起こり、社会生活に支障をきたすことを言います。原因は様々ですが、その大部分を、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症が占めていて、3大認知症と呼んでいます」と話す。中でも一番多いのが、アルツハイマー病で加齢とともに増加し、認知症の約60%を占める。原因ははっきりしないが、最も有力視されているのが「アミロイドβ(ベータ)」というたんぱく質に由来する。この物質が脳に蓄積して神経細胞が減少し、脳の萎縮が進行する。

認知症治療薬『レケンビ(一般名レカネマブ)』に続き、2024年11月に新薬『ケサンラ』(一般名ドナネマブ)がアルツハイマー型認知症に効果的として、厚生労働省に正式に承認された。アルツハイマー型認知症と診断されて投薬される抗認知症薬(症状改善薬)に対して、初期段階に対処されるのが、レケンビ・ケサンラ(抗Aβ抗体薬)である。

処方にいたる流れとしては、「患者さんに対しては、MRI検査やアミロイドPET(Positron EmissionTomography:陽電子放出断層撮影)検査を行います。それによって、適応の有無を判断。そして投与後は、定期的にMRI検査を行って、脳出血や脳浮腫がないか経過を診ていく必要があります」と村端先生。2025年には団塊ジュニア世代が65歳以上となり、認知症が高齢者の3人に1人の割合を占めると推測されている。もはや国民病ともいえる認知症。「早期発見早期治療が望ましいですね」という先生のアドバイスを活かしたい。

2024年スタート

『訪問診療部』の役割

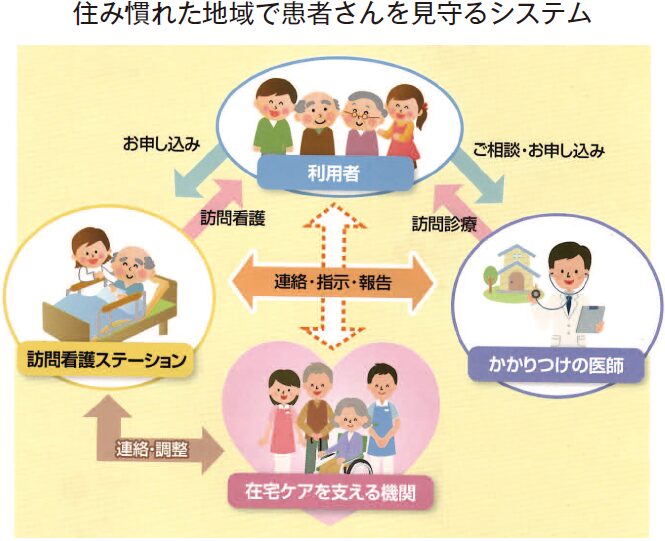

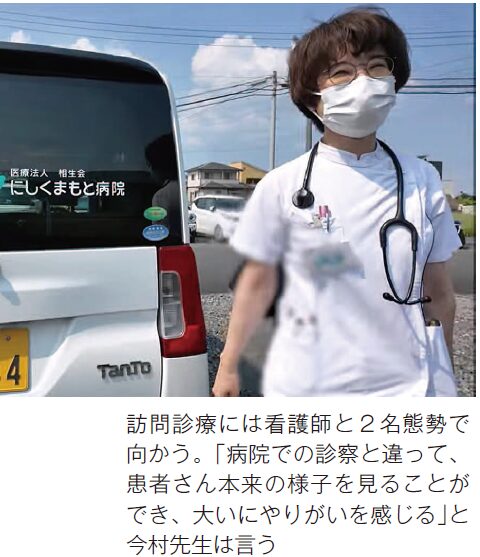

超高齢社会の下、地域包括ケアシステムを構築するにあたって、昨年新しく開設されたのが「訪問診療部」。「当初から、近隣市町村10キロ圏内からのご相談を受けています」と語るのは、同部内科担当の今村理恵先生。他内科担当の德田一紗先生らと4名体制で診療に当たる。今回訪問診療から戻られたばかりの今村先生にお話しを聞いたところ「少し待ってもらえますか…」と、その足ですぐさま看護師、ケアマネジャーらと〝診てきた患者さん〞の近況(情報)を共有する。このスピード感こそ、正確な診療、患者に寄り添う原動力なのだろう。

「昨年4月スタートした訪問診療部ですが、現在は月に40〜50件ほど患者さん宅を訪問。月1回から2回の頻度で、定期的に診療するスタンスです」と、スタッフとのカンファレンスを終えて対応いただいた。初回訪問は1時間以上に及ぶが、以降平均15分から20分の定期診療。医師と看護師という2名体制のシフトが組まれている。診療依頼は大きく分けて3つあるようだ。まず、地域密着の同院診療による信頼感から、外来から訪問診療へ移行する。続いて、急性期治療を終えた段階の患者で、「定期的な通院は困難」とのクリニックの見立てからの相談依頼。そして、ケアマネジャーによる相談となっている。

「自宅での診療は患者さんがリラックスされていて、入院時とまったく違います。患者さんの人となりというか、ご本人らしさが強く感じられます。一言一言がよそゆきの言葉じゃなく、患者さん自身が何を望んでいらっしゃるかがよく分かるんですね。本音が聞けるという点において、とても重要な場と捉えています」。地域包括ケアシステムの要である訪問診療にますます注目したい。

医療法人相生会 にしくまもと病院