増加傾向の糖尿病。新しい研究と治療法とは

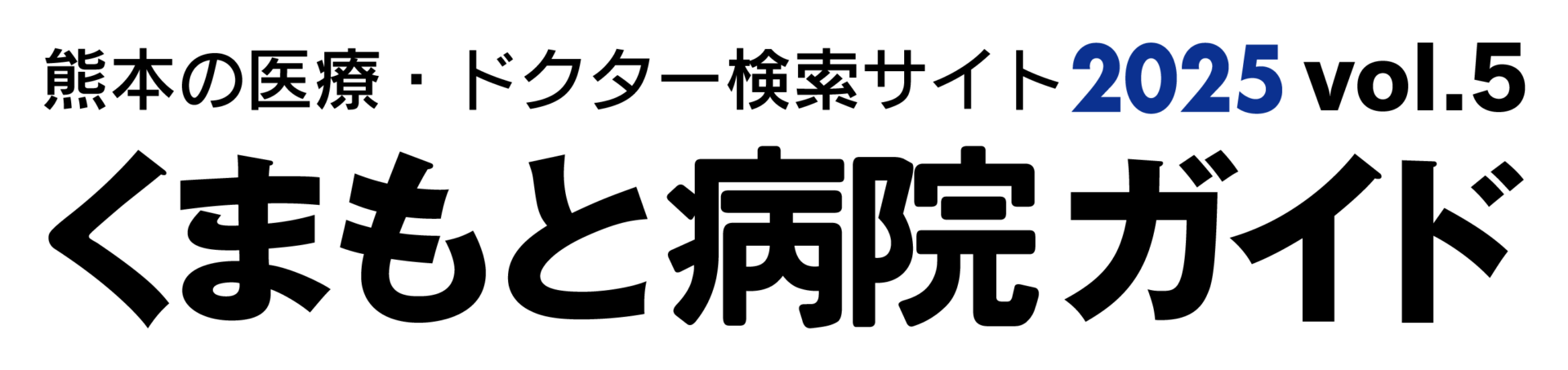

世界的に増加傾向にある糖尿病。眼や腎臓、心臓に関連する合併症が見られる上、糖尿病関連腎臓病

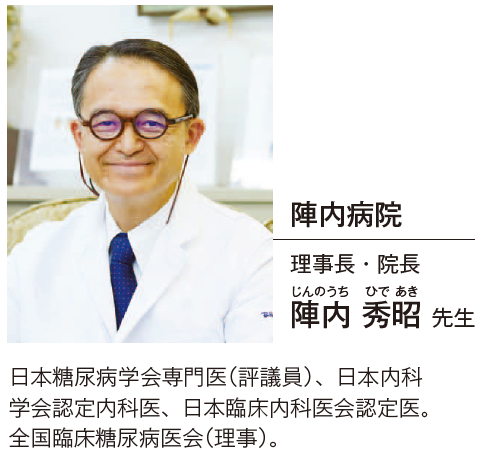

が深刻化すると人工透析となる恐れも。糖尿病専門治療センターとして50年近い歴史を持つ陣内病院の

陣内秀昭理事長・院長に、糖尿病と治療法、陣内病院での専門的な取り組みを聞いた。

早期発見と自己管理で

〝糖尿病のある豊かな人生〞を

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンが十分に働かず、血糖値が高くなる病気。患者数は増加傾向にあり、予備軍も含めると、全国で1150万人とされる(厚生労働省「国民健康・栄養調査」からの推計・令和元年)。合併症も多く、一度かかってしまうと完治する病気ではない。ただ、早期発見ならびに正しい自己管理によって合併症を起こすことなく、「糖尿病のある豊かな人生」も可能だという。そのためには早期の検査とそれに応じた対策をとり、治療を継続することが求められる。

無症状で進む危険性も

異常値の場合は受診を

糖尿病は2型の場合、生まれつきの体質に加え、食生活の乱れや運動不足、肥満などの誘引が重なってかかる生活習慣病の一つ。ただ、高血圧など他の生活習慣病と同様、自覚症状が見られないことがほとんど。血糖値がかなり高くなると、疲れやすい、喉が乾く、傷が化膿しやすい、多飲多尿といった症状が出ることもあるが、症状なく健康診断等で血糖値の異常を指摘された後に、検査を受け糖尿病と診断されるケースも多い。

しかし、健診を受けていない、あるいは数値の異常を指摘されたが放置していたなどの理由で糖尿病が悪化し、大きなリスクに発展する人も少なくないという。糖尿病が進行すると、網膜症で視力を失う、手足の壊疽(えそ)による切断、末梢神経障害によるED、足のしびれなどの合併症が見られるようになる。さらに動脈硬化の進行を早め、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるとされる。加えて、糖尿病関連腎臓病が進行すると、身体的にも金銭面にも大きな負担となる「人工透析」が必要となるため、重症化させないことが課題だ。そのためには数値の異常を放置せず、早期発見・早期治療を目的とした専門医の受診が欠かせない。早期であれば数値を正常値に戻せる可能性も大いにあるという。

臨床から分かった

「日本人型糖尿病」の存在

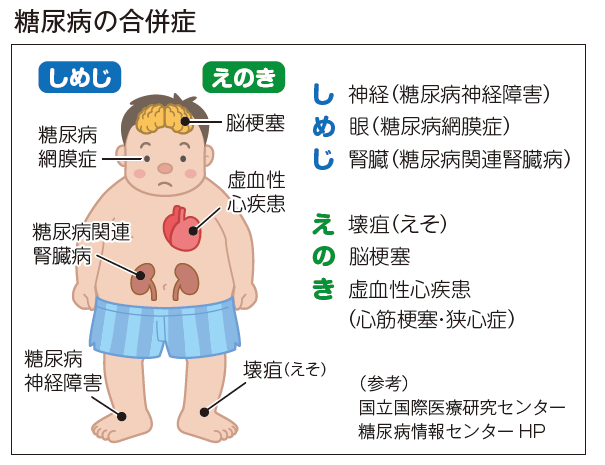

陣内病院では、これまで4万人以上の糖尿病患者を治療、数値等を記録し、臨床研究も進めている。そこで見えてきたのが「日本人型糖尿病」の存在だ。従来、糖尿病は肥満などの理由からインスリンが効きにくく、補うためにインスリンを過剰分泌し続けた結果、分泌量が減ると考えられていた。しかし、肥満がそれほど多くない日本でも糖尿病患者が多いのが現状だ。

そこからインスリンの作用や抵抗性を調査すると、「インスリンは正常に分泌しているものの、肝臓でインスリンが大量に代謝される(=インスリンクレアランスが多い)ために全身にインスリンが行き渡らない」といった病態を持つ人も半数近くいることが分かったという。これを「日本人型糖尿病」とした陣内病院の研究が、2022年、世界で最も権威ある総合医学誌の一つ、「NEJM(New England Journal ofMedicine)」のオンラインジャーナル「NEJM Evidence」に掲載された。「インスリン作用不足を補うための過剰な分泌能力ができていない」だった前提が、「インスリン分泌量は正常だが多く代謝されている」患者もいるという、従来の2型糖尿病の概念と治療戦略さえ変わってくる大きな発見だ。「日本人型糖尿病」に対し、どのような治療が最適なのか、今後の研究に期待したい。

食生活の改善と

週3回の運動を目標に

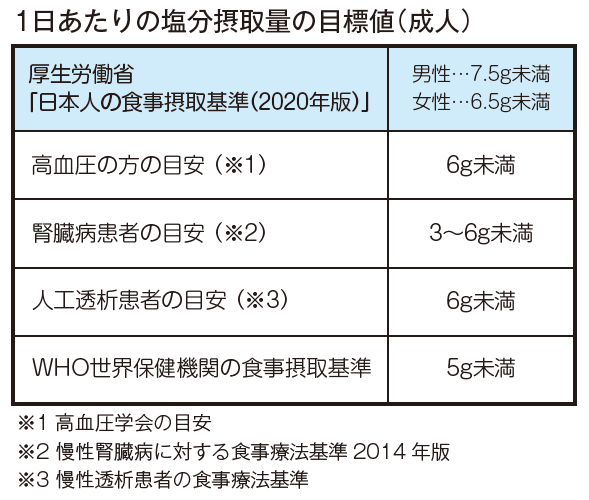

糖尿病の予防・治療として挙げられるのが食生活の改善。体型や運動量で変わる1日の「消費カロリー」と、「摂取カロリー」を比較、摂取カロリーがオーバーしないように気を付けたい。特に注意が必要なのが食塩量。理想的な食塩摂取量は1日あたり6g未満。カップ麺に5.5g、ウインナー2本に1gの食塩が含まれており、過剰摂取している人が多い。カロリーと合わせ、食品の成分表記を確認する習慣をつけると自覚がしやすい。

もちろん、体を動かすことも重要。5分程度の散歩でも、しないよりは確実に効果があるという。少しずつ時間と距離を伸ばし、「軽く汗ばむ程度の運動を週3回」を目標としたい。

合併症の発症を抑制

進化した薬物治療

糖尿病の治療として、食事・運動に加えて挙げられるのが薬物療法。インスリンの分泌量を増やすもの、あるいは食事で摂った糖の分解・吸収を遅らせる薬剤などが挙げられる。近年、革新的な進歩を遂げているという。日本では、約30年前までは糖尿病患者の3分の1が、心筋梗塞や脳梗塞で亡くなっていた。しかし近年の治療法により、心筋梗塞・脳梗塞で亡くなる人は1割程度まで減ったという。

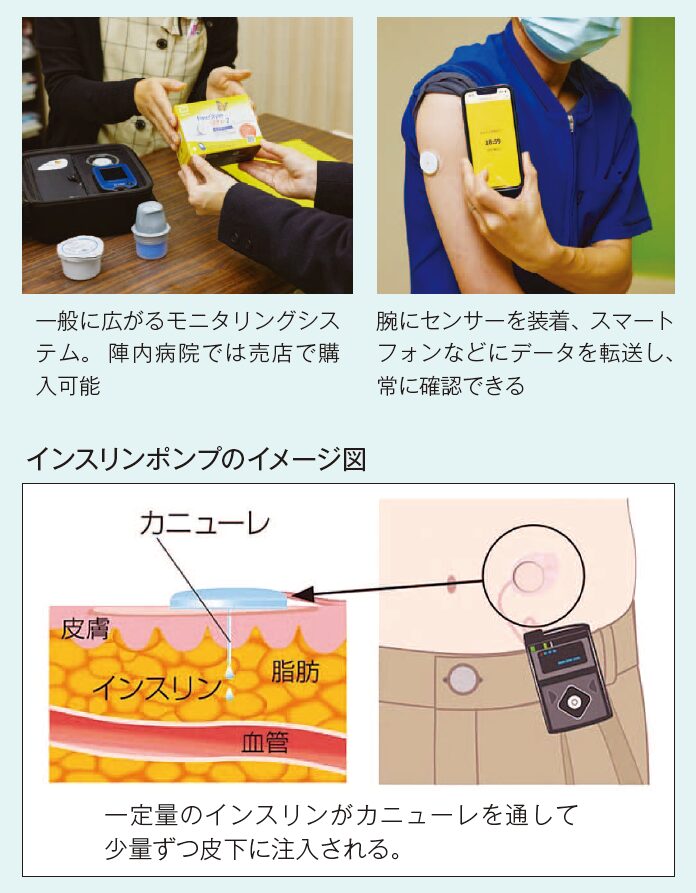

また、以下に紹介した「常に血糖値を把握できるモニタリングシステム」が一般的に広まり、管理・指導をしやすい体制が整ったのも大きな変化だ。自身で血糖値が確認できるため、患者自身の意識も向上しているという。さらに糖尿病関連腎臓病においても様々な技術革新が進んでいる。早期発見する検査、腎保護作用を有する薬剤、腎臓による貧血の治療薬など、透析予防のための方法が開発されている。

大切なのは、どんな状態の糖尿病なのか検査・診断を行い、医療機関からの治療計画に耳を傾けること。正しい薬剤の処方に加え、食生活の指導、運動に関するアドバイスなどに従い、管理を持続することで初めて効果的な治療法となるのだ。

✔ check

血糖値を常に把握

モニタリングシステムと

インスリンポンプ

血糖値を常に把握するモニタリングシステムが一般的に広まってきた。腕にセンサーを装着、スマーフォンなどに測定データが送信される仕組みだ。1 日の中でどんなときに血糖値が上がるのか目に見えて分かる上、記録もされるため、治療計画も立てやすく患者自身も自覚を持つことができる。

さらに、インスリンポンプ(CSII)も新型の医療器具の一つ。腹部にプラスチック製の針のようなカニューレを刺し、常に少量ずつインスリンを送り続けるもので、インスリン分泌が低下し1 日4 回ペン型の注射器での治療が必要な場合の注射が不要に。モニタリングシステムと併用すると「低血糖時に自動的にインスリンを注入する」ことも可能となる。陣内病院では、これらの新型医療機器を専門として扱うチーム「CSII チーム」を立ち上げ、患者の血糖値管理のサポートを行っている。

糖尿病専門の治療と研究で約半世紀

複数の専門チームで心ある医療を提供

職種を超えた体制で

総合的な治療を実現

陣内病院は、糖尿病を専門とし医療機関として1977年に開設。以来、4万人もの患者を診察、治療してきた。糖尿病は合併症が多岐にわたり、各分野からのサポートが必要なことから、複数の専門チームが立ち上げられているのも特長だ。前ページで紹介した「CSIIチーム」に加え「足病チーム」、「腎症チーム」を設置。総師長をはじめ、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士などの協力体制が整えられている。さらにスタッフの3分の1が「日本糖尿病療養指導士(CDEJ)」の保持者。生活習慣改善の具体的なアドバイスを行っている。

人工透析を防ぐ

腎症チームの指導

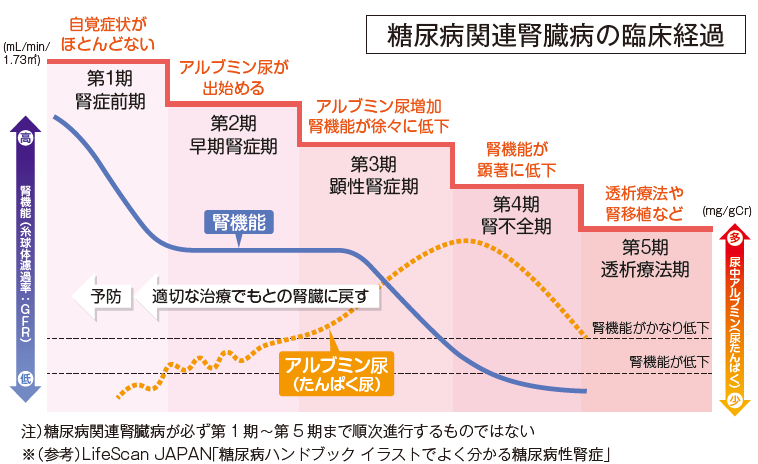

糖尿病関連腎臓病(糖尿病性腎症)は糖尿病の3大合併症の一つ。老廃物の排出、電解質の調整に代表される腎臓機能が低下、進行すれば、生命の維持のために透析療法や腎移植が不可欠となる。陣内病院では、腎臓の機能低下を抑えて、人工透析を予防するための「腎症チーム」を2013年に設置。糖尿病関連腎臓病の第2期から第4期の患者(左図参照)を対象に、コントロールを厳格にし、ステージが進まないように、または正常化するように指導するのが主な役割だ。

定期受診の際に、看護師や管理栄養士が「自己評価チェックシート」などを使って、わかりやすくアドバイスを行っている。家族の同席を得るなどして、食生活の見直しも含めた生活習慣全般の相談に応じている。経過観察も重要なポイントだ。腎症チームでは、初回の指導に加え、半年後、1年後…とデータの変動を見ながら振り返りの時間を設けている。さらに、重症化スピードが高く危険性のある患者の指導においては「腎機能評価シートを使った透析予防指導管理」も2018年から導入。これは、急激に腎機能が低下している患者に対し「今の速度であれば◯年後に腎不全、◯年後に透析導入」という数値を示すもの。透析までの具体的な年数が見え、患者の意識も変わりやすいのだという。

フットケアを通して

糖尿病足病を早期発見・治療

糖尿病の進行に伴い、末梢神経の働きや血流が低下すると、神経障害が見られる。このとき、まず末端となる「足先」に病変が現れる。高血糖状態が続くと、皮膚感染への抵抗力も低下。靴擦れなどの外傷から細菌が侵入して炎症を引き起こし、突発的に壊疽(えそ)を発症し切断にいたるリスクも。

足の病変をいち早く発見し、ハイリスクの患者を見分けるのが、陣内病院の「足病チーム」だ。医師の指導の下、臨床検査技師が神経伝導測定を、放射線技師が血流測定を行い、看護師と薬剤師、臨床検査技師が療養指導管理を行う。看護師による予防的なフットケアも大切な仕事の一つ。爪の手入れ、胼胝(たこ)などの症状の治療を通して、患者の足を切断から守っている。しかし、足に傷を負っても、痛みや違和感に気づかない人もいる。そのため、血液検査や画像診断など、様々な検査結果をもとにリスクのある患者を特定し、足を守るための教育を行っている。特に陣内病院では、足に病変があると診断された患者の約3割が初診であり、初診の患者の足の異常に対しても観察を行うことが足病チームのモットー。足病を含む糖尿病合併症の予防と治療の質向上を目指し、患者に寄り添いながら「糖尿病のある豊かな人生」を支援することを心がけているという。

✔ check

災害時にも安心、静音性、短時間の

“ゼロヘリウム”新型MRI

陣内病院では新型医療機器も積極的に取り入れている。2024年12月に導入された国内企業によるMRIもその一つ。高性能となり、従来のものと比較し静かな状態かつ短時間で検査が可能となった。また、液体ヘリウム不使用のため、レアメタルの使用を抑え、災害時の爆発も無いのも特長。今後の陣内病院での、患者にも地球環境にもやさしい、新たな医療機器の導入に期待したい。

学びと検査を同時に

「学習入院」にも対応

受診時のみの簡便な検査の場合、正確性が低いのが欠点として挙げられる。一方、数時間をかけてデータを採取すればより詳しく患者自身の状態が分かり、最適な治療方針が提案できる。陣内病院では、食事療法を実践しつつ糖尿病の病態を精査し、かつ全身の検査を行う「学習入院」にも対応。入院期間は患者の病状に合わせて2泊3日程度、病状によっては2〜3週間。徹底した食事管理による血糖値のコントロールを行い、治療方針に必要な検査も総合的に実施。入院期間中に退院後の生活習慣について看護師などと相談、生涯にわたる血糖管理について学ぶことができる。

陣内病院では、これらさまざまな検査や専門チームを通して、糖尿病のある幸福な人生に貢献。健診で気になる数値が出た場合、正しく理解して正しく治療をするため、専門医療機関での早めの検査を心がけたい。

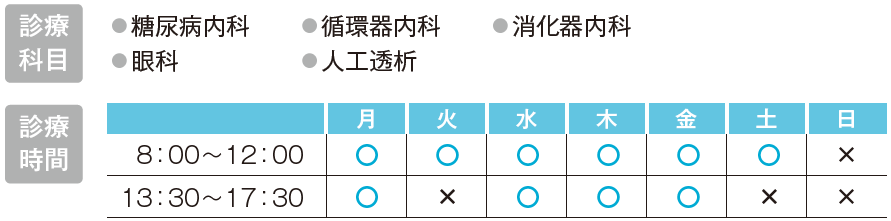

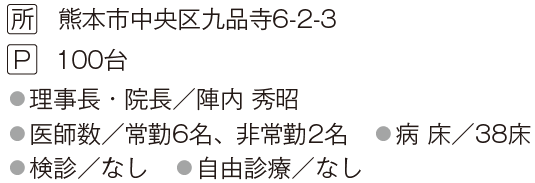

医療法人社団陣内会 陣内病院

※祝日は休診 ※眼科のみ水曜休診

※お盆休み(8/14、15)、正月休み(12/29~1/3)あり

インフォメーション

初診、および稗島医師(糖尿病内科)・杉山医師(循環器内科) の診察は予約制です。